CE室

CE室の紹介

CEとは「臨床工学技士」のことであり、Clinical Engineerの頭文字をとった名称です。

「臨床工学技士」は、1988年に誕生した医療技術職の国家資格で、主に医療機器の保守管理及び臨床立会い時の機器操作を業務としています。

CE室は、男性32名・女性18名の総勢50名で、下記に示した《運営理念》・《基本方針》を掲げ医療機器のスペシャリストとし存在しています。患者への安全な医療機器・技術の提供はもちろんのこと、他職種職員への医療機器勉強会も定期的に実施しチ-ム医療に貢献しています。また、新入職員の卒後教育から中堅職員・管理職教育に至るまでの人材育成を考えた教育システムの確立や子育て支援ができるような勤務体制の確立も行っています。今後も我々CE室は、より良い職場環境で、より良い医療の提供を目指します。

「臨床工学技士」は、1988年に誕生した医療技術職の国家資格で、主に医療機器の保守管理及び臨床立会い時の機器操作を業務としています。

CE室は、男性32名・女性18名の総勢50名で、下記に示した《運営理念》・《基本方針》を掲げ医療機器のスペシャリストとし存在しています。患者への安全な医療機器・技術の提供はもちろんのこと、他職種職員への医療機器勉強会も定期的に実施しチ-ム医療に貢献しています。また、新入職員の卒後教育から中堅職員・管理職教育に至るまでの人材育成を考えた教育システムの確立や子育て支援ができるような勤務体制の確立も行っています。今後も我々CE室は、より良い職場環境で、より良い医療の提供を目指します。

- 運営方針

私たちは 医療機器の専門職として安全で安心な医療サ-ビスを提供する

- 基本方針

- 安全な医療機器の提供

- 費用対効果を考慮した医療機器の保守管理

- チ-ム医療への参画

- 効果的な人材育成

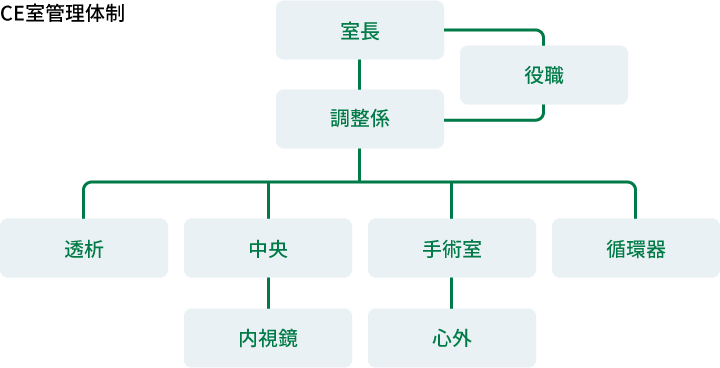

CE室構成

現在CE室は大きく「中央管理室」「OP室」「透析室」「循環器(カテ室)」に分かれています。

入職時は「中央管理室」「OP室」「透析室」いずれかに配属されますが、年1度のキャリア面接時に、携わりたい部署を確認し次年度教育を実施するように調整しています。

CE室の教育方針は、「スタッフの「やりたい」から質の向上を行う」です。スタッフのキャリア支援を通して、活き活きと働ける職場作りを目指しています。

入職時は「中央管理室」「OP室」「透析室」いずれかに配属されますが、年1度のキャリア面接時に、携わりたい部署を確認し次年度教育を実施するように調整しています。

CE室の教育方針は、「スタッフの「やりたい」から質の向上を行う」です。スタッフのキャリア支援を通して、活き活きと働ける職場作りを目指しています。

中央管理室係

当院の中央管理室は病棟外来の機器管理を行っており、人工呼吸器は成人から小児用まで約20台あります。そのほかに在宅用マスク式呼吸器、SAS(睡眠時無呼吸症候群)患者が使用しているCPAP装置も取り扱います。

主な業務内容は院内の機器の点検、修理、病棟のラウンド、人工呼吸器を使用している患者の使用状況のチェック、人工呼吸器を使用している患者の院内・院外への搬送、内視鏡室のスコープの点検などがあります。

主な業務内容は院内の機器の点検、修理、病棟のラウンド、人工呼吸器を使用している患者の使用状況のチェック、人工呼吸器を使用している患者の院内・院外への搬送、内視鏡室のスコープの点検などがあります。

機器管理業務

人工呼吸器をはじめとして医療機器は中央管理方式をとっています。この方式は、医療現場(病棟など)が必要な時に中央管理室から機器を借り、使用後返却するというものです。

これらは機器管理システムにより管理されており、医療機器を安全に効率よく運用する事ができます。

これらは機器管理システムにより管理されており、医療機器を安全に効率よく運用する事ができます。

返却された機器の終業点検

人工呼吸器業務

患者が安全に呼吸器を使用できているかを毎日点検し、患者に合った呼吸器設定をDr.と検討します。在宅呼吸器導入の際には指導を行い、家でも安全に使用できるようサポートしています。導入後は、遠隔モニタリングにより使用状況を確認しています。

また、CEはRSTの一員となり、人工呼吸器のスペシャリストとして活躍しています。

RST:(Respiration Support Team:呼吸サポートチーム)は、呼吸器内科Dr. 歯科Dr. Ns、CE、理学療法士、歯科衛生士と幅広い業種から構成されており、各々の専門知識を出し合い院内の呼吸管理を安全に勧めていくことを目的としています。週に1度RSTメンバーが集まり、院内で人工呼吸器を装着している患者についてカンファレンスを行っています。その後はRSTメンバーで病棟のラウンドを行っています。

また、CEはRSTの一員となり、人工呼吸器のスペシャリストとして活躍しています。

RST:(Respiration Support Team:呼吸サポートチーム)は、呼吸器内科Dr. 歯科Dr. Ns、CE、理学療法士、歯科衛生士と幅広い業種から構成されており、各々の専門知識を出し合い院内の呼吸管理を安全に勧めていくことを目的としています。週に1度RSTメンバーが集まり、院内で人工呼吸器を装着している患者についてカンファレンスを行っています。その後はRSTメンバーで病棟のラウンドを行っています。

RSTカンファレンス

人工呼吸器点検

おおぞら療育センター業務(重症心身障害児(者)施設)

「聖隷おおぞら療育センター」では人工呼吸器を装着されている方がいるため、CEは人工呼吸器の点検や回路交換を行っています。また呼吸器以外にも医療機器がたくさんあるため、それらの機器が安全に使用できるように点検・修理を行っています。

おおぞら療育センターでの機器点検

おおぞら療育センターでの呼吸器点検

Dr.ヘリ機器点検業務

Dr.ヘリは、救急現場で迅速に本格的救急医療を提供しています。Dr.ヘリには救急現場での初期治療に必要とされる医療機器が搭載されています。CEはそれらを毎日点検し、安全で迅速な治療をサポートしています。

Dr.ヘリ機器点検

スタッフ教育

医療機器を操作するのはCEだけとは限りません。院内にある機器の大多数を現場のDr. Nsが扱う事になります。医療スタッフが機器を安全に操作出来るように教育をする事もCEの大切な役割となっています。過去に行った勉強会は人工呼吸器、除細動器、シリンジポンプ、輸液ポンプ、生体情報モニタ、経腸栄養ポンプなど様々です。中でも人工呼吸器はAコース、Bコースと分け、呼吸生理や各呼吸モードなどの基礎的なところをAコースで教育し、人工呼吸器の構成や設定など専門的なところをBコースで教育しています。

人工呼吸器勉強会

内視鏡室係

当院の内視鏡室は6室でそのうち3室は透視装置の部屋となっています。上部消化管検査、下部消化管検査、気管支鏡検査の他にもERCP、EUS、小腸、病棟出張、OP出張、カプセル内視鏡などを行っています。主な業務内容は、検査介助、スコープ洗浄履歴管理、細菌検査管理、内視鏡機器の点検管理、スコープ洗浄を行っています。

検査介助

Dr.の挿入介助、患者介助を行います。処置が必要な場合はDr.と同じモニタをみながら処置具操作を行います。また、操作方法や注意点を提起し、トラブルの回避に努めています。

検査介助業務

内視鏡機器の点検管理、スコープ洗浄

内視鏡室では高額な精密機器が多数使われます。CEはそれらを定期的に点検し、安全で迅速な治療をサポートしています。スコープ洗浄履歴管理・細菌検査管理

内視鏡支援システムが導入されており、ガイドラインに基づいた、洗浄履歴管理がベーターベースで行われています。また、年1回細菌検査を行い、洗浄の質を保証しています。マンモトーム業務

乳がん検査として、マンモトーム生検があります。マンモグラフィーや超音波画像で病変を確認しながら針を刺し入れ、針の側面にある吸引口で組織を採取します。これにより病変部の組織だけを採取でき、針が360度回転するため1回の穿刺で多数の組織が採取できます。検査には女性のCEが入り、組織を採取する器械を操作しています。

マンモトーム始業点検

手術室係

当院の手術室は14室でそのうち1室は、備え付けの透視装置があるハイブリッド手術室となっています。主な業務内容は、手術前後の機器の点検・修理、手術機器の操作を行っています。

機器管理業務

手術室には院内に1台しかないとても重要な医療機器が多くあります。医療機器のエキスパートである私たち臨床工学技士は、これらの機器に対し、定期的なメンテナンスを行い、いつでも安全に使用できるよう、機器管理を行っています。

また、使用前には必ず機器の動作確認を行い、治療中の機器トラブルを未然に防ぐ取り組みを行っています。使用中も治療の進行に合わせた機器の配置や設定値の変更等の機器操作を行うことで、スムーズで安全な治療をサポートしています。

da Vinci(ダ・ヴィンチ)業務

da Vinci(手術支援ロボット)用いれば内視鏡下手術と同等の侵襲でさらに高度で複雑な手術が可能となります。当院では2012年に導入し、泌尿器科、消化器外科、呼吸器外科と適用を拡大してきています。

CEは装置のセッティングや設定を行い、手術に使用できるよう清潔な覆いをかけたり、da Vinci専用鉗子等の手術で使用する機材の管理をしたりしています。Dr.やNs.と密に連携を取り、スムーズな手術に貢献しています。

CEは装置のセッティングや設定を行い、手術に使用できるよう清潔な覆いをかけたり、da Vinci専用鉗子等の手術で使用する機材の管理をしたりしています。Dr.やNs.と密に連携を取り、スムーズな手術に貢献しています。

da Vinci(手術支援ロボット)

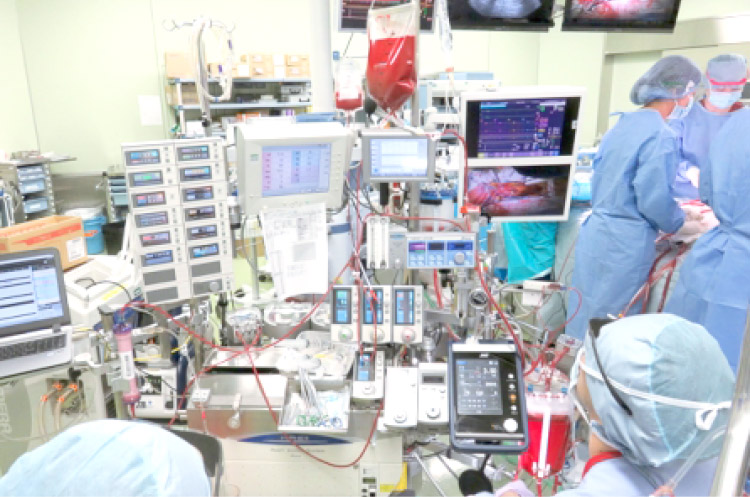

人工心肺業務

体外循環を用いた開心術時はCEが人工心肺装置、心筋保護液注入装置、自己血回収装置などの操作を行っています。弁置換、CABGなどの開心術に対する体外循環や、胸部大動脈瘤などに対する脳分離体外循環を行っています。術者、麻酔科Dr. Nsと綿密なチームワークを発揮し安全な手術を目指しています。

人工心肺管理

ステントグラフト内挿術業務

ステントグラフト内挿術とは胸や腹部の血管に瘤(こぶ)ができた患者さんに対する治療法です。通常の外科手術よりも傷が小さく身体にかかる負担は極めて少なくなります。瘤の部分に人工血管が収納されたカテーテルを進め、人工血管を広げることにより、瘤の拡大や破裂の危険性を少なくすることが出来ます。

CEは、清潔野に入りカテーテルの準備等の手術への補助を行っています。

CEは、清潔野に入りカテーテルの準備等の手術への補助を行っています。

デバイス準備

術中神経モニタリング業務

脊椎や脳などの手術では、神経や脳へ血液を送る為の血管を直接、またはすぐ近くで操作します。手術中に脳波や筋肉の動きを確認することで、脳への血流がしっかりとあるか、脳や筋肉へと繋がっている神経に損傷や負荷がかかっていないかをチェックしているのが術中神経モニタリングと呼ばれる技術です。脳波や筋肉の動きは波形として表示され、手術の手技によって起こる波形の変化を読み取り迅速にDr.へ伝える事で、より安全な手術が行えるようにサポートしています。

神経生理モニタリング

ナビゲーション業務

術前に撮影したMRI画像やCT画像を取り込むことで脊椎や脳、耳鼻科領域手術で、実際の機器の位置がMRI画像またはCT画像上のどこの位置にあるかを見ることができます。これにより、神経や血管を傷つけることなく手術を進めることができます。当院では2016年から導入され、CEは手術前、手術中の画像取り込み、3Dイメージ像の作成、イメージ像と実物との位置調整などといったシステム操作を行っています。

ナビゲーション操作

透析室係

当院の透析室は病床数44床を有し、月水金2クール、火木土1クールで年間約15000件の透析治療を行っています。業務内容は透析液の作成・管理、血液回路のプライミング・準備、患者監視装置の点検、穿刺、返血、患者受け持ち、治療評価、特殊血液浄化療法が主になります。また、特殊血液浄化療法などの勉強会や災害時の訓練も積極的に行っています。

穿刺回収業務

バスキュラーアクセス作成直後ややや深部を走行している血管など正確な穿刺が求められる患者に対して、穿刺成功率向上のため、超音波診断装置(エコー)を用いたエコーガイド下穿刺を導入しています。医師の指示のもと、表在化動脈や表在静脈を含めたバスキュラーアクセスへの穿刺を行っています。

エコーガイド下穿刺

患者受け持ち業務

透析治療中の安全確認やバイタルの管理、採血データの確認、患者への指導などを行っています。患者との関わりのなかで、積極的にコミュニケーションを取ることで、家庭での様子や悩みなどを聴取して患者の生活に寄り添った対応を心がけています。

体液量測定

導入患者指導

CEを含めた院内スタッフにて作成した血液透析導入クリティカルパスに準じて、血液透析導入患者に腎臓の働きや透析療法について指導を行っています。透析効率、栄養管理

プライマリーCE制度をとっており、月1回採血データをもとに透析効率を算出し全ての患者に目が行き届くように各スタッフが責任を持って管理しています。そこからCE、Ns、Dr.間で話し合い透析条件に反映しています。

水質管理

透析液安全管理責任者のもと、月1回のエンドトキシン(ET)と生菌の検査、及びROタンクの定期的な洗浄を行い、適切なバリデーションを確保することで、関連学会の定める「透析液水質基準」を満たしています。特殊血液浄化療法

持続緩徐式血液浄化療法(CRRT)、単純血漿交換(mTPE)、二重膜濾過血漿交換(DFPP)、血漿吸着(PA)、選択的血漿交換(SePE)、エンドトキシン吸着(PMX)、腹水濾過濃縮再静注法(CART)、血球吸着療法(GCAP)、吸着式潰瘍治療法など、医師とともに患者の病態に応じた治療方法を検討・施行しています。また、必要に応じてICUなどでの出張透析にも対応しています。スタッフ教育・災害時訓練

病棟での管理が必要となる特殊血液浄化療法では、病棟スタッフへの定期勉強会を行っています。また、災害時の訓練も積極的に行っています。

患者搬送訓練

循環器係

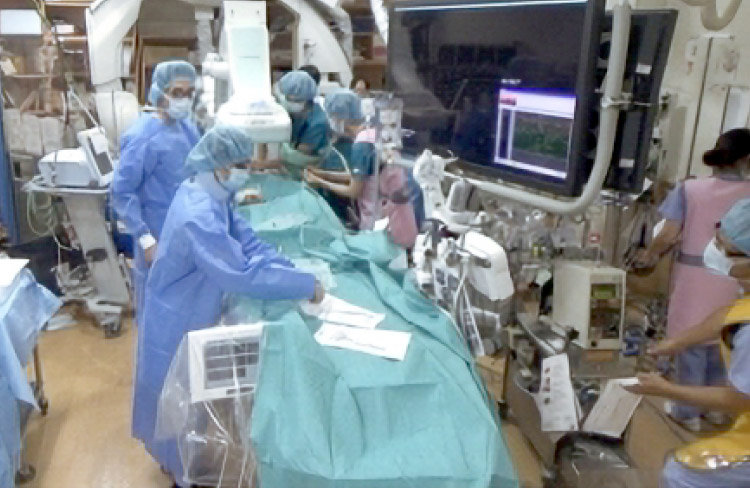

カテーテル検査室は2部屋あり、年間約1000件程度の心臓カテーテル検査・治療を行っています。また2022年度から医師のタスクシフトの一環でカテーテル検査・治療の記録業務をCEが行っています。

心臓カテーテル業務

CAGでは1名、PCIでは2名CEが症例に入り、清潔介助と血管内イメージング装置の操作など行ないます。清潔介助はデバイスの準備や、フレーミングなどを行い、治療が迅速に行われるようにサポートしています。血管内イメージング装置の操作は病変部の性状の評価、ステントサイズの測定など治療方針に大きく関わるため迅速な計測が求められます。デバイス関連業務

当院のデバイス関連業務では、ペースメーカやICD、CRT-D、SICD、リードレスペースメーカーの植込みや電池交換、緊急時のデバイスチェック・設定変更、遠隔モニタリングの管理などを行っています。特に、当院の特色として、左脚エリアペース(LBBAP)を用いたペースメーカ植込みを積極的に実施しており、臨床工学技士(CE)がポリグラフやアナライザーを操作し、波形の解析や最適な設定を行っています。

また、遠隔モニタリングを活用し、患者さまの状態を常に把握し、迅速かつ適切な対応を行うことで、より質の高い患者管理に努めています。

また、遠隔モニタリングを活用し、患者さまの状態を常に把握し、迅速かつ適切な対応を行うことで、より質の高い患者管理に努めています。

プログラマ操作

ポリグラフで波形計測

デバイス外来

ペースメーカ・ICDなど使われている患者は、通常数ヶ月ごとに定期検査を受けていただいています。

定期検査では、プログラマを使って電池の状態、リード線の状態、不整脈の有無などの情報を読み取ります。当院では月に2回ペースメーカ外来を設け、20~30名の患者をCE2名体制でチェックしています。1人がプログラマにてチェックを行い、もう1人がデータベースにチェックデータを入力しています。

定期検査では、プログラマを使って電池の状態、リード線の状態、不整脈の有無などの情報を読み取ります。当院では月に2回ペースメーカ外来を設け、20~30名の患者をCE2名体制でチェックしています。1人がプログラマにてチェックを行い、もう1人がデータベースにチェックデータを入力しています。

デバイス外来

アブレーション治療業務

アブレーションとは、X線透視下で心臓内にカテーテルを挿入し、不整脈の原因となる心筋の一部を高周波エネルギーで焼き切る治療法です。CEは、ポリグラフや3Dマッピング装置、電気刺激装置の操作を担当します。

最近では、心房細動の治療において、従来の高周波焼灼に加え、より選択的で安全性の高いパルスフィールドアブレーションという新しい方法も多く採用されています。

最近では、心房細動の治療において、従来の高周波焼灼に加え、より選択的で安全性の高いパルスフィールドアブレーションという新しい方法も多く採用されています。

ポリグラフ、3Dマッピング装置、電気刺激装置の操作

補助循環業務

補助循環装置であるPCPS・Impella・IABPは急変時などに迅速な導入が求められるため、普段から回路のプライミング等のトレーニングを行っています。また病棟の看護師への補助循環装置の勉強会をCEが行い、安心して患者管理を行えるよう、サポート体制を整えています。

補助循環プライミング

スタッフトレーニング

医師を含めその他コメディカルが集まり、心臓カテーテル検査が安全かつ迅速に対応できるように、シミュレーショントレーニングやその他勉強会を開催しています。

シミュレーショントレーニング

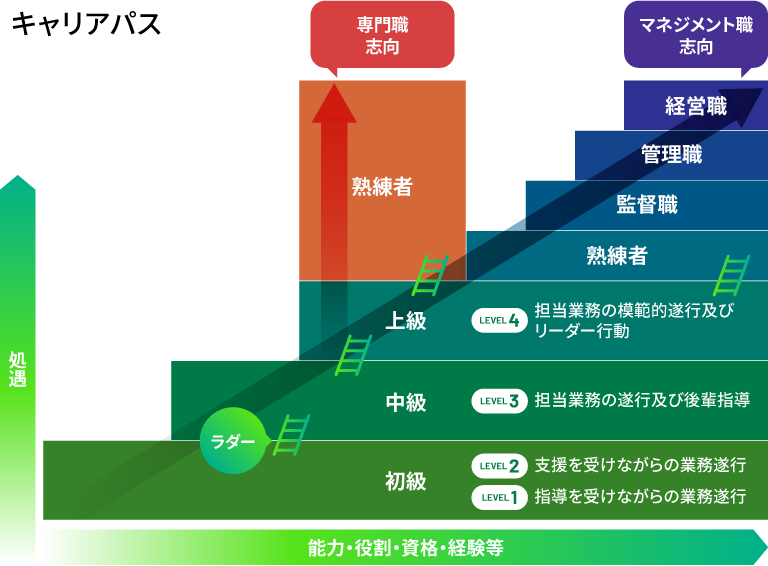

教育システム

CE室では2009年度よりキャリアラダーを採用しています。

キャリアラダーとはキャリアアップのための“はしご(ラダー)”という意味です。求められる技術や知識を年次によって5段階に分けたうえで、各レベルで到達すべき具体的目標が設定されることによりはしごを昇るように着実にステップアップでき、客観的な評価ができるシステムです。

キャリアラダーとはキャリアアップのための“はしご(ラダー)”という意味です。求められる技術や知識を年次によって5段階に分けたうえで、各レベルで到達すべき具体的目標が設定されることによりはしごを昇るように着実にステップアップでき、客観的な評価ができるシステムです。

有資格者

| 専門血液浄化臨床工学技士 | 1名 |

|---|---|

| 専門呼吸治療臨床工学技士 | 1名 |

| 専門手術臨床工学技士 | 1名 |

| 認定集中治療臨床工学技士 | 2名 |

| 認定医療機器管理臨床工学技士 | 3名 |

| 透析技術認定士 | 14名 |

| 呼吸療法認定士 | 15名 |

| 体外循環技術認定士 | 6名 |

| 消化器内視鏡技師 | 4名 |

| 心血管インターベンション技師 | 3名 |

| 第一種ME技術認定士 | 4名 |

| 臨床ME認定士 | 3名 |

| 腎代替療法専門指導士 | 1名 |

2024年度実績

| 部署 | 種別 | 件数 | |

|---|---|---|---|

| 呼吸器業務 | 人工呼吸器 | RST実施 | 31 |

| 導入 | 508 | ||

| 【院内】HFNC | 導入 | 314 | |

| 【在宅】HOT、CPAP、NPPV等 | 契約総件数 | 235 | |

| 患者教育実施件数 | 25 | ||

| 内視鏡業務 | 総内視鏡件数 | 5739 | |

| 検査介助 | CE立会い検査数 | 1787 | |

| CE立会い治療数 | 513 | ||

| CE洗浄件数 | 2688 | ||

| 血液浄化業務 | 血液透析 | 外来透析 | 13456 |

| 入院透析 | 2116 | ||

| 特殊血液浄化 | CRRT | 116 | |

| mTPE、DFPP、PA、SePE | 20 | ||

| GCAP | 2 | ||

| CART | 8 | ||

| PMX | 2 | ||

| 吸着式潰瘍治療法 | 0 | ||

| 出張透析 | 67 | ||

| 手術室業務 | 総手術件数 | 7713 | |

| 臨床業務立会い | 内視鏡手術件数 | 1737 | |

| 全身麻酔件数 | 3529 | ||

| 直接介助業務対象件数 | 45 | ||

| 外回り業務対象件数 | 1371 | ||

| カテ室業務 | 心臓電気整理検査総数 | 1018 | |

| 臨床業務立会い | アブレーション | 182 | |

| ペースメーカー新規植え込み | 116 | ||

| ペースメーカー交換 | 39 | ||

| その他 | 17 | ||

施設見学を希望される方へ

施設見学は随時受け付けています。

職場の雰囲気や仕事風景など実際に見学を希望される方は、法人本部人事企画部人事課へお問い合わせをお願いします。

職場の雰囲気や仕事風景など実際に見学を希望される方は、法人本部人事企画部人事課へお問い合わせをお願いします。

| 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 法人本部人事企画部人事課 | |

|---|---|

| 〒430-0946 静岡県浜松市中央区元城町218-26聖隷ビル | |

| 電話 | 053-413-3290 |