結いホーム宝塚 「居室ベッドに見守りセンサーを導入~入居者の安全確保と良好な睡眠の両立~」

取り組み概要

介護付有料老人ホーム 結いホーム宝塚には、要支援1~要介護5の様々な状態の方が入居している。夜間の安否確認巡視は業務として必要であるが、一定の業務時間を要し、時には入居者の睡眠の妨げにもなっている。そのため2020年度より、ICT機器として見守りセンサーの導入を進め、2021年度に全床整備が完了した。体調等に問題のない入居者はモニターによる巡視としたことで、夜間巡視時間を4分の1に短縮することができ、入居者からも、職員の立入り音で起きることが無いことや、状態把握の安心感から好評を得ている。また、看取り期の入居者において、ご家族への説明や声掛けする時期がデータから分かるなどの効果も出ている。

SDGsの関連性

「居室ベッドに見守りセンサーを導入」と関連するSDGsの目標は・・・

3.すべての人に健康と福祉を

9.産業と技術革新の基盤をつくろう

西本 祐介 (にしもと ゆうすけ)

ケアサービス課係長 介護福祉士

見守りセンサーを導入するプロジェクト「介護ロボットチーム」のメンバー。

各フロアで見守りセンサーの習熟度に差が出ないよう、フロア間の状況や課題共有に努めた。

見守りセンサーを導入するプロジェクト「介護ロボットチーム」のメンバー。

各フロアで見守りセンサーの習熟度に差が出ないよう、フロア間の状況や課題共有に努めた。

上田 雅之 (うえだ まさゆき)

ケアサービス課 介護福祉士

同じく「介護ロボットチーム」のメンバー。今までとは全く違う新しい仕組みを導入するにあたり、フロアメンバーに繰り返し説明し、根気強く取り組んだ。

同じく「介護ロボットチーム」のメンバー。今までとは全く違う新しい仕組みを導入するにあたり、フロアメンバーに繰り返し説明し、根気強く取り組んだ。

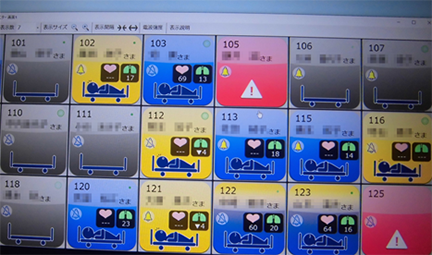

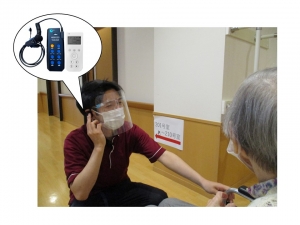

見守りセンサーである「眠りスキャン」の機能について

シート状のセンサーをマットレスの下に設置するだけで、センサーから得たベッド上での睡眠状態(覚醒・起き上がり・離床を含む)、バイタルサイン(呼吸数・心拍数)をリアルタイムモニターで確認することができる。

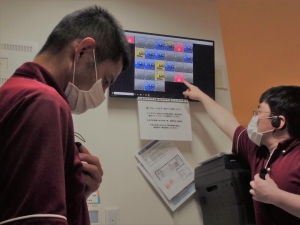

職員はその情報をケアステーションにあるモニターで確認し、さらに通知設定を行うことで、設定した入居者の状態を検知した場合は、ポップアップ表示される。

また職員が装着しているインカムにも検知した情報を音声で届けてくれる。

職員はその情報をケアステーションにあるモニターで確認し、さらに通知設定を行うことで、設定した入居者の状態を検知した場合は、ポップアップ表示される。

また職員が装着しているインカムにも検知した情報を音声で届けてくれる。

インタビュー

①見守りセンサー導入前の課題や、導入のきっかけとなったエピソードを教えてください。

シート状のセンサーをマットレスの下に

設置するだけで入居者の睡眠状態を

リアルタイムに確認できる。

西本

結いホーム宝塚は1階から4階の4フロアがあり、100名が入居されています。見守りセンサー導入前の夜勤帯は、4フロアを介護スタッフ6名体制で勤務していました。1時間ごとの巡視の際は部屋に入り、一人ひとりの顔を見て安否確認をしていました。その際、鍵を開ける音やドアの開け閉め、ライトの灯りで目を覚ましてしまう入居者も少なくなく、良質な睡眠を妨げてしまうこともありました。

上田

夜勤帯は巡視以外に入居者からのコール対応や、排せつケア、寝たきりの方は2時間に1回の体位交換などをおこない、空いた時間には記録を入力する業務もあります。日によって忙しさに差はありますが、1回の巡視に30分はかかりますので、多忙な日は業務が追い付かないこともありました。

西本

こういった状況から、夜勤帯業務の負担軽減、入居者の睡眠の妨げ防止、また眠りスキャンから得られる情報を基に生活習慣改善の効果が期待できることから、見守りセンサー導入を決めました。

結いホーム宝塚は1階から4階の4フロアがあり、100名が入居されています。見守りセンサー導入前の夜勤帯は、4フロアを介護スタッフ6名体制で勤務していました。1時間ごとの巡視の際は部屋に入り、一人ひとりの顔を見て安否確認をしていました。その際、鍵を開ける音やドアの開け閉め、ライトの灯りで目を覚ましてしまう入居者も少なくなく、良質な睡眠を妨げてしまうこともありました。

上田

夜勤帯は巡視以外に入居者からのコール対応や、排せつケア、寝たきりの方は2時間に1回の体位交換などをおこない、空いた時間には記録を入力する業務もあります。日によって忙しさに差はありますが、1回の巡視に30分はかかりますので、多忙な日は業務が追い付かないこともありました。

西本

こういった状況から、夜勤帯業務の負担軽減、入居者の睡眠の妨げ防止、また眠りスキャンから得られる情報を基に生活習慣改善の効果が期待できることから、見守りセンサー導入を決めました。

②見守りセンサーを導入したことにより変わったこと(得られた効果など)について教えてください。

インカムと連動することによって

効率的かつ迅速に対応できる。

上田

1回の夜勤で職員一人当たりの巡視にかかっていた時間を約3時間20分から50分程に短縮することができました。また入居者の状態をモニターまたはインカムで把握することで、部屋に入っての安否確認や介助が必要最小限で済み、睡眠を妨げてしまうこともなくなりました。入居者からもぐっすり眠れるようになったと好評です。

西本

入居者の生活習慣改善としては、睡眠薬を服用している入居者は見守りセンサーのデータを参考に医師に睡眠薬の調整をしてもらったことで、適切な効果を得られ昼夜メリハリのついた生活を過ごせるようになった入居者もいました。

上田

今まで夜間の排せつケアは職員側で時間を設定し、その時間になったら睡眠中の入居者を起こしケアをしていましたが、入居者の機嫌をそこねてしまったり、寒いからやめてほしいと言われたりと精神的にも負担が大きかったです。それがデータで睡眠状況を把握できるようになったことで、覚醒したタイミングでケアを行い、ケア後は入居者もスムーズに眠りにつくことができるようになりました。

西本

見守りセンサーの導入による業務負担軽減とともに夜勤帯の業務整理を行ったことで、夜勤帯の勤務体制を6名から5名にすることができました。看取り期の入居者においては、バイタルデータによってご逝去が近づいているという傾向がわかるようになってきたので、ご家族に適切なタイミングで連絡を入れるなどの対応がとれ、最期の時間にご家族が付き添うことができています。またコロナ感染した入居者への訪室を最小限にしないといけない状況下では、見守りセンサーにより入室せず入居者の状態がわかるため、感染対策としても活用することができています。

1回の夜勤で職員一人当たりの巡視にかかっていた時間を約3時間20分から50分程に短縮することができました。また入居者の状態をモニターまたはインカムで把握することで、部屋に入っての安否確認や介助が必要最小限で済み、睡眠を妨げてしまうこともなくなりました。入居者からもぐっすり眠れるようになったと好評です。

西本

入居者の生活習慣改善としては、睡眠薬を服用している入居者は見守りセンサーのデータを参考に医師に睡眠薬の調整をしてもらったことで、適切な効果を得られ昼夜メリハリのついた生活を過ごせるようになった入居者もいました。

上田

今まで夜間の排せつケアは職員側で時間を設定し、その時間になったら睡眠中の入居者を起こしケアをしていましたが、入居者の機嫌をそこねてしまったり、寒いからやめてほしいと言われたりと精神的にも負担が大きかったです。それがデータで睡眠状況を把握できるようになったことで、覚醒したタイミングでケアを行い、ケア後は入居者もスムーズに眠りにつくことができるようになりました。

西本

見守りセンサーの導入による業務負担軽減とともに夜勤帯の業務整理を行ったことで、夜勤帯の勤務体制を6名から5名にすることができました。看取り期の入居者においては、バイタルデータによってご逝去が近づいているという傾向がわかるようになってきたので、ご家族に適切なタイミングで連絡を入れるなどの対応がとれ、最期の時間にご家族が付き添うことができています。またコロナ感染した入居者への訪室を最小限にしないといけない状況下では、見守りセンサーにより入室せず入居者の状態がわかるため、感染対策としても活用することができています。

③職員の反応や入居者の反応について詳しく教えてください。

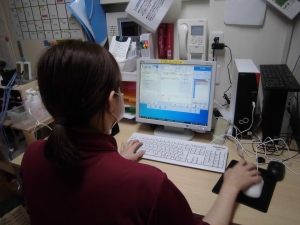

巡視時間の短縮により記録業務も

余裕をもって行うことができる。

西本

入居者のご家族からは、「こんな細かいことまでわかるなんて便利ね。」と驚きの声が聞かれました。

上田

当初職員は、直接入居者の顔を見ての安否確認が、見守りセンサーに変わることに対して「本当に機械に頼っていいのだろうか?」と不安を口にしていました。見守りセンサーの性能に関して、実感がなかったのだと思います。

西本

ですが、見守りセンサーを使っていくうちに、データと実際の入居者の状態が一致しているということがいろんな場面で立証されました。実際に体感することが見守りセンサーへの信頼感につながり、職員の不安も徐々に消え、見守りセンサーは浸透していきました。

上田

見守りセンサーは、職員の精神的な負担軽減にもつながっています。「覚醒している」とわかっている入居者のもとへ訪室するので、「寝ているところを無理に起きてもらわなくていい」と思えるようになったからです。また転倒リスクがある方も、通知設定で覚醒した段階で発報する設定にしておくと、早い段階で情報が得られますので、転倒する危険性が生じる前に駆けつけることができます。

入居者のご家族からは、「こんな細かいことまでわかるなんて便利ね。」と驚きの声が聞かれました。

上田

当初職員は、直接入居者の顔を見ての安否確認が、見守りセンサーに変わることに対して「本当に機械に頼っていいのだろうか?」と不安を口にしていました。見守りセンサーの性能に関して、実感がなかったのだと思います。

西本

ですが、見守りセンサーを使っていくうちに、データと実際の入居者の状態が一致しているということがいろんな場面で立証されました。実際に体感することが見守りセンサーへの信頼感につながり、職員の不安も徐々に消え、見守りセンサーは浸透していきました。

上田

見守りセンサーは、職員の精神的な負担軽減にもつながっています。「覚醒している」とわかっている入居者のもとへ訪室するので、「寝ているところを無理に起きてもらわなくていい」と思えるようになったからです。また転倒リスクがある方も、通知設定で覚醒した段階で発報する設定にしておくと、早い段階で情報が得られますので、転倒する危険性が生じる前に駆けつけることができます。

④見守りセンサー導入に当たり、工夫したことや苦労したことを教えてください。

今では不安なくシステムを使用。

身体的・精神的にも負担が軽減した。

西本

見守りセンサー導入前に、「介護ロボットチーム」というプロジェクトチームを発足しました。各フロアから一人ずつを選出した、計4名のチームです。各フロアでの情報発信や状況確認を行い、毎月の会議で課題を共有し、解決に向け進めていきました。見守りセンサーの活用具合には、フロアにより差が出ると踏んでいたので、各フロアの職員や入居者の状況を共有し、同じように進んでいけるよう意識しました。

上田

皆初めてのことですから、職員は不安だったと思います。まずは挑戦してもらい、その後に意見を聞かせてもらうようにしました。

西本

見守りセンサーは、新入居の場合、情報登録や通知設定が必要ですが、ICT機器が得意な職員は積極的に触る一方、不得意な職員は敬遠してしまう、ということがどこのフロアでもありました。ですので、マニュアルの中の最重要事項を抜粋しラミネート加工して、各ステーションのモニター下に置くことで、苦手な人でも、使い方が分からない時にはすぐ手に取って調べられるようにしました。

上田

まずは自分で調べるという意識を持ってもらいたくて作成しました。わからない場合は、まずはこのラミネート加工したマニュアルで確認してもらい、それでもわからない場合に声をかけてもらうようにしました。

見守りセンサー導入前に、「介護ロボットチーム」というプロジェクトチームを発足しました。各フロアから一人ずつを選出した、計4名のチームです。各フロアでの情報発信や状況確認を行い、毎月の会議で課題を共有し、解決に向け進めていきました。見守りセンサーの活用具合には、フロアにより差が出ると踏んでいたので、各フロアの職員や入居者の状況を共有し、同じように進んでいけるよう意識しました。

上田

皆初めてのことですから、職員は不安だったと思います。まずは挑戦してもらい、その後に意見を聞かせてもらうようにしました。

西本

見守りセンサーは、新入居の場合、情報登録や通知設定が必要ですが、ICT機器が得意な職員は積極的に触る一方、不得意な職員は敬遠してしまう、ということがどこのフロアでもありました。ですので、マニュアルの中の最重要事項を抜粋しラミネート加工して、各ステーションのモニター下に置くことで、苦手な人でも、使い方が分からない時にはすぐ手に取って調べられるようにしました。

上田

まずは自分で調べるという意識を持ってもらいたくて作成しました。わからない場合は、まずはこのラミネート加工したマニュアルで確認してもらい、それでもわからない場合に声をかけてもらうようにしました。

⑤入居者・職員にとってさらに良い施設・サービスにしていくために、今後どう発展させていきたいですか。

入居者がより一層安心かつ快適に

生活できる環境を整えていきます。

西本

見守りセンサーは睡眠や呼吸・心拍がわかる装置ですが、現段階では、その情報を把握し活用しているのは、転倒しやすい、夜の尿量が多いなどの困りごとがある入居者が中心です。このような入居者に先行して通知設定をし、嘱託医によるデータ確認を行うなど、生活リズムに配慮したケアに取り組んでいます。

今後は、この他の入居者にも対象を広げ、得られた情報をもとにケアの見直しを図り、入居者一人ひとりに必要かつ適切なケアを提供したいと思います。介護業務における生産性の向上を図り、より効率的・効果的なケアの実現をめざすことで、職員の精神的・身体的負担の軽減にもつなげていきたいです。

見守りセンサーは睡眠や呼吸・心拍がわかる装置ですが、現段階では、その情報を把握し活用しているのは、転倒しやすい、夜の尿量が多いなどの困りごとがある入居者が中心です。このような入居者に先行して通知設定をし、嘱託医によるデータ確認を行うなど、生活リズムに配慮したケアに取り組んでいます。

今後は、この他の入居者にも対象を広げ、得られた情報をもとにケアの見直しを図り、入居者一人ひとりに必要かつ適切なケアを提供したいと思います。介護業務における生産性の向上を図り、より効率的・効果的なケアの実現をめざすことで、職員の精神的・身体的負担の軽減にもつなげていきたいです。