浜松市リハビリテーション病院「一人ひとりに合った車いすシーティングを~効果的なリハビリのために~」

取り組み概要

2017年当時、浜松市リハビリテーション病院では標準型の車いすが多く、患者さん一人ひとりに合う適切な車いすや車いすクッションが不足していたため、車いすでの姿勢崩れや、長時間座ることによる褥瘡※1が発生していた。そこで、①「入院時から適切な車いすシーティング※2を行い、正しい姿勢を保つことでリハビリを効果的に進めること」②「車いすによる褥瘡発生を減らすこと」を目的とし、2017年度にポジショニング・シーティング・アシスタンス・プロジェクト(以下、PSAP:Positioning Seating Assistance Projectの略)の活動を開始した。患者さん一人ひとりに合わせた調整ができるモジュール型※3車いすや車いすクッションの適正な導入、スタッフへの教育を計画的に進めた結果、適切なシーティングが院内に定着し、車いすによる褥瘡が減少した。

SDGsとの関連性

「車いすシーティングの取り組み」と関連するSDGsの目標は・・・

3.すべての人に健康と福祉を

11.住み続けられるまちづくりを

17.パートナーシップで目標を達成しよう

織田 厚 (おだ あつし)

浜松市リハビリテーション病院

リハビリテーション部

理学療法室 課長補佐

理学療法士

リハビリテーション部

理学療法室 課長補佐

理学療法士

| ポジショニング・シーティング・アシスタンス・プロジェクト(以下、PSAP)のチームリーダーを務め、車いすシーティングに関わる物品の整備や、教育体制の構築に取り組んだ。褥瘡対策委員会のメンバーとしても活動している。 |

インタビュー

①取り組むきっかけとなったエピソードを教えてください。

標準型(左)とモジュール型(右)

織田

2017年秋頃、院内の各病棟から「もっと患者さんの身体に合う車いすがほしい」という要望がありました。当時、院内の車いすの数は充分でしたが、患者さんの体型に合わせて調整ができるモジュール型が少なく、調整ができない標準型が全体の8、9割を占め、200台以上ありました。患者さんの体型に合わせて調整ができないと、姿勢を正しく保つことができず崩れてしまいます。そのような状態でずっと座っていることで体が動きにくくなってしまい、体圧がうまく分散されず、車いすが原因の褥瘡が発生していました。

車いすの管理体制が曖昧だったことと、院内のスタッフからも、回復期病院として適切な車いすが足りていないのではないかと指摘がありました。私自身も日ごろから課題と感じていましたし、タイミング的にも係長になったこともあり、この取り組みを行うプロジェクトを立ち上げました。プロジェクトのメンバーは私がリーダーとなり、医師、看護師、車いす購入担当の事務職員、管理担当の施設員で構成し、月に一回のペースで会議を行いました。

2017年秋頃、院内の各病棟から「もっと患者さんの身体に合う車いすがほしい」という要望がありました。当時、院内の車いすの数は充分でしたが、患者さんの体型に合わせて調整ができるモジュール型が少なく、調整ができない標準型が全体の8、9割を占め、200台以上ありました。患者さんの体型に合わせて調整ができないと、姿勢を正しく保つことができず崩れてしまいます。そのような状態でずっと座っていることで体が動きにくくなってしまい、体圧がうまく分散されず、車いすが原因の褥瘡が発生していました。

車いすの管理体制が曖昧だったことと、院内のスタッフからも、回復期病院として適切な車いすが足りていないのではないかと指摘がありました。私自身も日ごろから課題と感じていましたし、タイミング的にも係長になったこともあり、この取り組みを行うプロジェクトを立ち上げました。プロジェクトのメンバーは私がリーダーとなり、医師、看護師、車いす購入担当の事務職員、管理担当の施設員で構成し、月に一回のペースで会議を行いました。

モジュール型は背もたれの張り具合を

マジックテープで調整可能。

座いすの幅も座面下部に調整機能が付いている。

②取り組み内容を詳しく教えてください。

織田

まずは院内の車いすの現状調査からスタートしました。当院でリハビリを行う6、7割が脳卒中の患者さんです。脳卒中の患者さんは、麻痺や失調などで車いすでの姿勢が崩れてしまうことが多いため、モジュール型の車いすの必要性が高くなります。そこで、どのタイプが何台あるか、劣化していないか、モジュール型が必要な患者さんは何人いるか、結果どのくらい車いすの入れ替えが必要か、半年ほど時間をかけて調査しました。取り組みを始めた年度には大幅な入れ替えを行うことができ、その後も3~4年は入れ替えた数が適切だったか調査を続けました。年度ごとに必要な車いすの入れ替えを行い、結果的に約7割がモジュール型の車いすになり、患者さんに適した車いすが提供できる体制になりました。またリハビリ職だけではなく、看護師も含めた車いすのシーティングやポジショニングについての意識向上にも取り組みました。各病棟のリハビリ職のシーティングリーダーと褥瘡対策委員会の看護師が協働し、教育体制を構築しました。

このような活動を進めていくと同時に、車いすの管理システムも構築していきました。以前はExcelで管理していましたが、使いづらく入力漏れなどがあり、車いすを院内で探し回るということもありました。システムで管理することで、登録忘れによる車いすの捜索も減り、在庫管理の効率化を実現することができました。

まずは院内の車いすの現状調査からスタートしました。当院でリハビリを行う6、7割が脳卒中の患者さんです。脳卒中の患者さんは、麻痺や失調などで車いすでの姿勢が崩れてしまうことが多いため、モジュール型の車いすの必要性が高くなります。そこで、どのタイプが何台あるか、劣化していないか、モジュール型が必要な患者さんは何人いるか、結果どのくらい車いすの入れ替えが必要か、半年ほど時間をかけて調査しました。取り組みを始めた年度には大幅な入れ替えを行うことができ、その後も3~4年は入れ替えた数が適切だったか調査を続けました。年度ごとに必要な車いすの入れ替えを行い、結果的に約7割がモジュール型の車いすになり、患者さんに適した車いすが提供できる体制になりました。またリハビリ職だけではなく、看護師も含めた車いすのシーティングやポジショニングについての意識向上にも取り組みました。各病棟のリハビリ職のシーティングリーダーと褥瘡対策委員会の看護師が協働し、教育体制を構築しました。

このような活動を進めていくと同時に、車いすの管理システムも構築していきました。以前はExcelで管理していましたが、使いづらく入力漏れなどがあり、車いすを院内で探し回るということもありました。システムで管理することで、登録忘れによる車いすの捜索も減り、在庫管理の効率化を実現することができました。

車いす関連物品の利用状況検索システム。必要物品を選択し、検索すると一覧が表示される。

③取り組みの際に工夫したことや苦労したことを教えてください。

織田

プロジェクト発足当初は、リーダーとして任されたからには「自分で」頑張ろうと意気込みすぎて、使命感に駆られて空回りしてしまうこともありました。途中からは周りも巻き込んで役割を分担し、メンバーからの多様な意見を聞くようにした結果、うまく取り組みが進むようになりました。

「車いすといえばリハビリ職」という認識が強いため、病棟の看護師からはベッドサイドで患者さんが車いすへ移動する際には、すぐにリハビリ職が呼ばれてしまいますが、褥瘡予防や効果的なリハビリを行うためには、車いすでの適切なシーティングが常に必要です。リハビリ職だけではなく、患者さんとの関わりが多い看護師にもシーティングの重要性を理解してもらい、正しく実践してもらえるように教育体制を構築しました。

プロジェクト発足当初は、リーダーとして任されたからには「自分で」頑張ろうと意気込みすぎて、使命感に駆られて空回りしてしまうこともありました。途中からは周りも巻き込んで役割を分担し、メンバーからの多様な意見を聞くようにした結果、うまく取り組みが進むようになりました。

「車いすといえばリハビリ職」という認識が強いため、病棟の看護師からはベッドサイドで患者さんが車いすへ移動する際には、すぐにリハビリ職が呼ばれてしまいますが、褥瘡予防や効果的なリハビリを行うためには、車いすでの適切なシーティングが常に必要です。リハビリ職だけではなく、患者さんとの関わりが多い看護師にもシーティングの重要性を理解してもらい、正しく実践してもらえるように教育体制を構築しました。

④取り組みを行って得られた効果を詳しく教えてください。

軽量で薄型な体圧測定器

織田

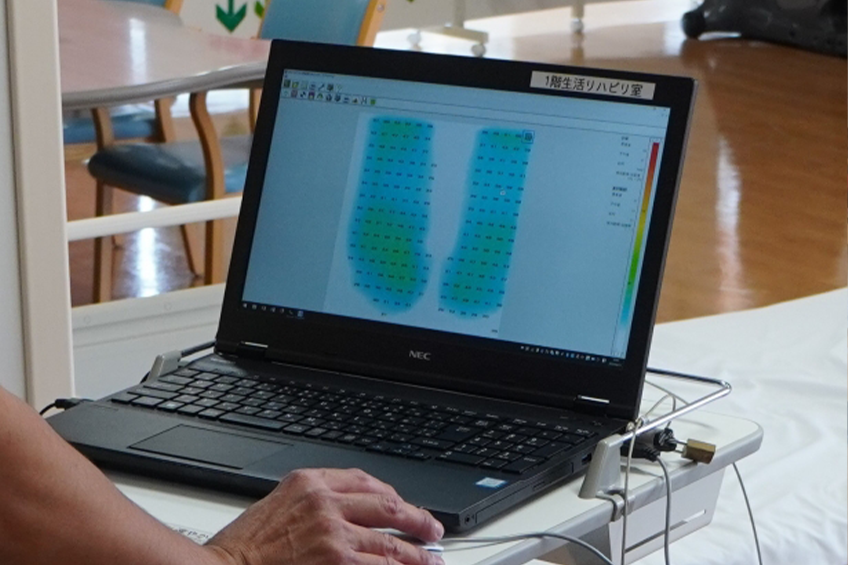

一人ひとりに合ったシーティングを考える手段として、体圧測定器という機器があります。この上に座ると、どこに圧力がかかっているかがわかります。褥瘡をつくらないためには、体圧を分散することが鍵となります。これまでは、主に看護師が患者さんの入院時に、正しく座れているかや褥瘡の判定をするため使用していましたが、シーティングの取り組み強化に伴い、姿勢や容態の変化に合わせて都度測り直しをするようになりました。2019年度の使用実績は500件でしたが、体圧測定器の使用率は年々上昇し、2021年度は1,024件にまで伸びました。職員の意識の高まりが感じられ、嬉しく思います。体圧測定の結果をみて、車いすのフットレストや背もたれの張り具合を調節し、体圧のかかり具合を調整するため、車いす起因の褥瘡も、2020年度は39%でしたが、2021年度は10%まで減少しました。動きやすい姿勢、体が休まる体勢など、患者さんやその時々によって車いすを使用する目的が違うので、目的に応じたシーティングが大切です。様子を見ながら、今はどうなりたいか、次はどうするかなど患者さんと話しながら変えていくようにしています。

一人ひとりに合ったシーティングを考える手段として、体圧測定器という機器があります。この上に座ると、どこに圧力がかかっているかがわかります。褥瘡をつくらないためには、体圧を分散することが鍵となります。これまでは、主に看護師が患者さんの入院時に、正しく座れているかや褥瘡の判定をするため使用していましたが、シーティングの取り組み強化に伴い、姿勢や容態の変化に合わせて都度測り直しをするようになりました。2019年度の使用実績は500件でしたが、体圧測定器の使用率は年々上昇し、2021年度は1,024件にまで伸びました。職員の意識の高まりが感じられ、嬉しく思います。体圧測定の結果をみて、車いすのフットレストや背もたれの張り具合を調節し、体圧のかかり具合を調整するため、車いす起因の褥瘡も、2020年度は39%でしたが、2021年度は10%まで減少しました。動きやすい姿勢、体が休まる体勢など、患者さんやその時々によって車いすを使用する目的が違うので、目的に応じたシーティングが大切です。様子を見ながら、今はどうなりたいか、次はどうするかなど患者さんと話しながら変えていくようにしています。

体圧測定器を敷いた車いすに座ってもらい、

パソコンで体圧の状況を確認しながら座り方を調整する。

水色は均等に体圧がかかっている状態

(体圧が高い部分は黄色や赤くなる)。

⑤利用者・職員にとってさらに良い施設・サービスにしていくために、今後どう発展させていきたいですか。

織田

シーティングは、新人教育のひとつとして組み込み、病棟ごとのチームにシーティングリーダーを設定するなど、ある程度の仕組みづくりはできたと考えています。今後はさらに教育を進め、この取り組みを定着させていきたいと考えています。シーティングをしっかり行うことは、患者さんが自分の体の軸をまっすぐに保つ習慣がつくことで、歩行の獲得につながりやすい、という意味で効果的なリハビリにつながります。患者さんに適切なリハビリを提供し、元の生活に戻れるようサポートしたい。歩けなかった患者さんが歩いて帰れるようになる姿は、やはり私たち理学療法士のやりがいであり、モチベーションにもなっています。

今後の展開としては、リハビリ職以外のスタッフにも、より一層シーティングへの意識を高めてもらえるようにしてきたいと思います。物品整備や体制の構築は一旦作ったら終わりではなく、継続してやっていくことが必要です。継続するということは、ある種の難しさはありますが、全ての患者さんにより良いリハビリを提供するため、今後も取り組みの一層の定着・継続を図っていきたいと思います。

シーティングは、新人教育のひとつとして組み込み、病棟ごとのチームにシーティングリーダーを設定するなど、ある程度の仕組みづくりはできたと考えています。今後はさらに教育を進め、この取り組みを定着させていきたいと考えています。シーティングをしっかり行うことは、患者さんが自分の体の軸をまっすぐに保つ習慣がつくことで、歩行の獲得につながりやすい、という意味で効果的なリハビリにつながります。患者さんに適切なリハビリを提供し、元の生活に戻れるようサポートしたい。歩けなかった患者さんが歩いて帰れるようになる姿は、やはり私たち理学療法士のやりがいであり、モチベーションにもなっています。

今後の展開としては、リハビリ職以外のスタッフにも、より一層シーティングへの意識を高めてもらえるようにしてきたいと思います。物品整備や体制の構築は一旦作ったら終わりではなく、継続してやっていくことが必要です。継続するということは、ある種の難しさはありますが、全ての患者さんにより良いリハビリを提供するため、今後も取り組みの一層の定着・継続を図っていきたいと思います。

| ※1褥瘡(じょくそう)…体重で圧迫されている部分の血流が悪くなり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうこと。長時間同じ姿勢や、姿勢崩れ、栄養状態(栄養状態が悪いと皮膚の状況も悪いため)などが影響して発生する。 ※2シーティング…本人にとって快適な座位姿勢が保て、本人の能力を最大限活かせるように車いすなどを選定・調整すること。 ※3モジュール型…利用者の体格や障がいの程度、 生活環境などに合わせ、タイヤのサイズや座面の高さ、幅、アームの高さなどパーツを調整できる型式。 |

浜松市リハビリテーション病院 施設概要

| 所在地 | 〒433-8511 静岡県浜松市中区和合北1-6-1 |

| 電話番号 | 053-471-8331 |

| FAX | 053-474-8819 |

| 開設日 | 2008年4月 |

| 定員・定床数 | 225床 |

| 施設種別 |

|

| ホームページ | こちらをご覧ください |