袋井市立聖隷袋井市民病院「全病棟の病床稼働率向上への取り組みと迅速な紹介患者の受け入れ」

取り組み概要

当院の入院患者の約8割は近隣の急性期病院からの転院患者である。今回、転院患者を速やかに受け入れ地域のニーズに応えると共に、病床稼働率の向上を目指す取り組みを行った。病床管理シートを見直すことで、各病棟の入退院状況が予測的に把握できるようになり、病棟間で最も早く患者を受け入れるための調整が可能となった。加えて各病棟課長が自職場の病床を効果的に活用する方法を検討し、看護部全体で入院業務の省力化や標準化を行った。

SDGsとの関連性

「全病棟の病床稼働率向上への取り組みと迅速な紹介患者の受け入れ」と関連するSDGsの目標は・・・

3.すべての人に健康と福祉を

内山 安寿佳 (うちやま あすか)

袋井市立聖隷袋井市民病院

医療福祉相談室、地域医療連携室

係長

医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)

病床稼働率向上を目的に病床管理の効率化を目指し、他部署と連携して改善にあたった。

医療福祉相談室、地域医療連携室

係長

医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)

病床稼働率向上を目的に病床管理の効率化を目指し、他部署と連携して改善にあたった。

渡邊 真智子 (わたなべ まちこ)

袋井市立聖隷袋井市民病院

看護部 3階病棟

課長

看護師

病床稼働率向上をめざし運用を検討。また、看護部業務の効率化を推進した。

看護部 3階病棟

課長

看護師

病床稼働率向上をめざし運用を検討。また、看護部業務の効率化を推進した。

用語解説

※1ベッドコントロール会議:

病棟課長と地域医療連携室が入院判定会議前に、受け入れ人数の最終確認、転棟調整を決める

※2入院判定会義:

主治医と受け入れ確定日を決める

※3袋井市立聖隷袋井市民病院:

急性期病院の後方支援を担う病院で、入院患者の8割が近隣の急性期病院からの転院。リハビリテーションなど患者にあった医療を提供後、在宅療養ができるようつなぐ医療を担う。病床を効率的に稼働させることが経営的にも重要となる。

病棟課長と地域医療連携室が入院判定会議前に、受け入れ人数の最終確認、転棟調整を決める

※2入院判定会義:

主治医と受け入れ確定日を決める

※3袋井市立聖隷袋井市民病院:

急性期病院の後方支援を担う病院で、入院患者の8割が近隣の急性期病院からの転院。リハビリテーションなど患者にあった医療を提供後、在宅療養ができるようつなぐ医療を担う。病床を効率的に稼働させることが経営的にも重要となる。

インタビュー

①取り組むきっかけとなったエピソードを教えてください。

渡邊

コロナ後に病床稼働率(入院用ベッドの使用率)が低下し、今後の見通しが立たなかったことがきっかけです。元々、入院を受け入れる判断は、回復期リハビリテーション病棟、一般病棟、医療療養病棟の3つに分かれていました。病棟ごとに病床機能が異なることが主な理由でしたが、その結果、一般病棟は空いていても回復期リハビリテーション病棟の入院待機期間は何週間もあるという事態が発生していました。

内山

元々は、私たち地域医療連携室が直接各病棟に行って病床の稼働状況を確認し、情報をまとめ、病棟課長とは紙で共有していました。

渡邊

病棟の退院情報をさらに手書きで追記していくと、最後にはよくわからなくなることも…。

内山

以前の病床稼働率の把握方法は、時間的に非効率で稼働率向上にもつながらず、もっと効率的に各病棟の状況を把握できないかと悩んでいました。

コロナ後に病床稼働率(入院用ベッドの使用率)が低下し、今後の見通しが立たなかったことがきっかけです。元々、入院を受け入れる判断は、回復期リハビリテーション病棟、一般病棟、医療療養病棟の3つに分かれていました。病棟ごとに病床機能が異なることが主な理由でしたが、その結果、一般病棟は空いていても回復期リハビリテーション病棟の入院待機期間は何週間もあるという事態が発生していました。

内山

元々は、私たち地域医療連携室が直接各病棟に行って病床の稼働状況を確認し、情報をまとめ、病棟課長とは紙で共有していました。

渡邊

病棟の退院情報をさらに手書きで追記していくと、最後にはよくわからなくなることも…。

内山

以前の病床稼働率の把握方法は、時間的に非効率で稼働率向上にもつながらず、もっと効率的に各病棟の状況を把握できないかと悩んでいました。

②取り組み内容を詳しく教えてください。

渡邊

どうすればスムーズな患者受け入れができるかを話し合った結果、入院を受け入れる判断を、病棟ごとではなく病院の全ベッドを一つの括りとして考え調整することにしました。コロナ患者の発生に応じ病棟の枠を超えて柔軟に対応したコロナ禍の経験を活かし、まずは在院日数が少なく患者さんの入れ替わりが早い一般病棟で入院患者さんを早期に受け入れ、その後他病棟へ移動してもらうことにしました。入院する病棟(場所)が変わるだけですので、患者さんにも1日でも早く治療やリハビリを受けられるというメリットがあります。

内山

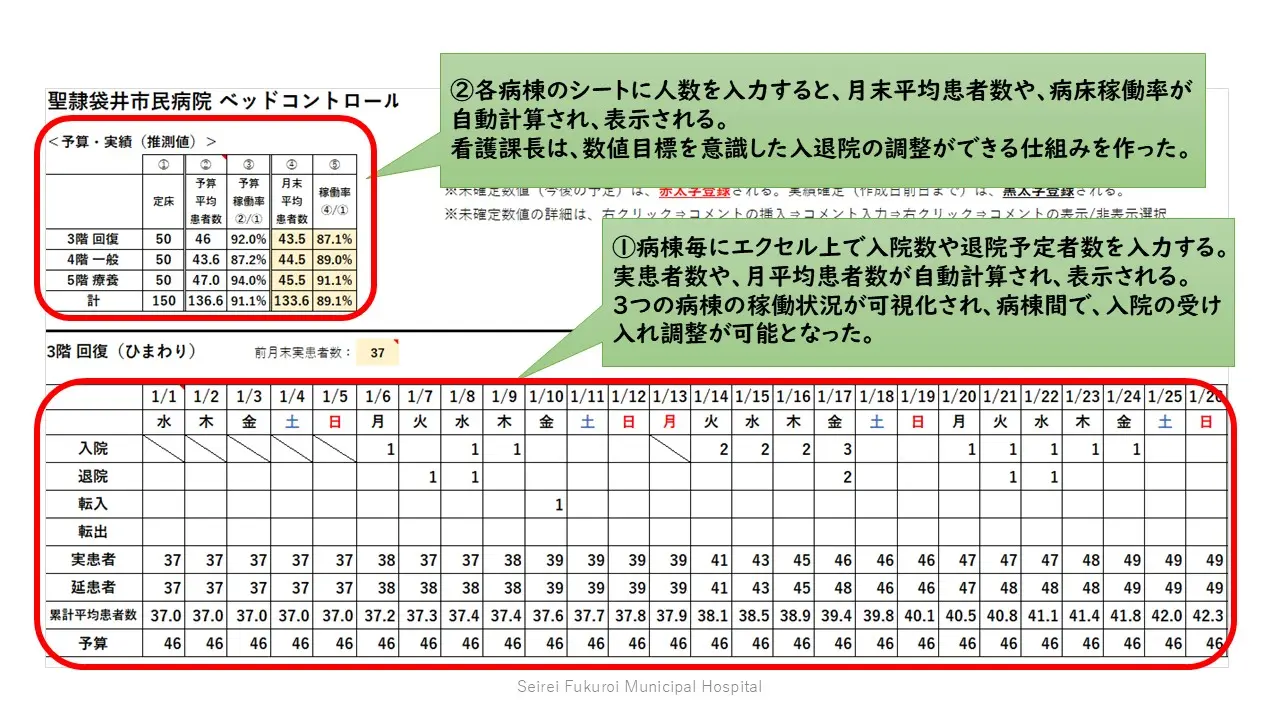

タイムリーに病棟情報を共有するため、法人本部総合企画室に相談して病床管理シートを見直し、紙ではなくデータでの共有と管理に変更しました。各病棟の課長と地域医療連携室の室長がタイムリーに情報を更新することで、2週間先の患者さんの入退院予測が可能となり、先を見越したスムーズな入院受け入れ調整ができるようになりました。全病棟の入退院数の状況に加え、予算達成率も可視化され、以前より経営的な視点も意識するようになりました。

どうすればスムーズな患者受け入れができるかを話し合った結果、入院を受け入れる判断を、病棟ごとではなく病院の全ベッドを一つの括りとして考え調整することにしました。コロナ患者の発生に応じ病棟の枠を超えて柔軟に対応したコロナ禍の経験を活かし、まずは在院日数が少なく患者さんの入れ替わりが早い一般病棟で入院患者さんを早期に受け入れ、その後他病棟へ移動してもらうことにしました。入院する病棟(場所)が変わるだけですので、患者さんにも1日でも早く治療やリハビリを受けられるというメリットがあります。

内山

タイムリーに病棟情報を共有するため、法人本部総合企画室に相談して病床管理シートを見直し、紙ではなくデータでの共有と管理に変更しました。各病棟の課長と地域医療連携室の室長がタイムリーに情報を更新することで、2週間先の患者さんの入退院予測が可能となり、先を見越したスムーズな入院受け入れ調整ができるようになりました。全病棟の入退院数の状況に加え、予算達成率も可視化され、以前より経営的な視点も意識するようになりました。

見直した病床管理シートでタイムリーに病棟の稼働状況がわかる

渡邊

より精度高く入院受け入れ数を調整するため、これまでベッドコントロール会議※1を入院判定会※2の前日夕方に行なっていましたが、入院判定会議と同日の午前中に変更し、受け入れ人数の最終確認、転棟調整をするようにしました。

渡邊

看護部では、入院手続き業務を見直しました。急性期病院と比べ、入院期間が長いことを「強み」と捉え、入院受け入れ時に必要な情報を精査し、聞き取り項目を11項目から5項目に絞りました。入院以降の確認でよい情報は、日々の患者さんとの関わりの中で聞き取ることにしました。また、人員配置なども見直し、一般病棟ではリーダーを2名体制にしました。全体に目が行き届くようになり、リーダーが一層主体的に業務の進捗を確認し、効率的に進めてくれました。このことが功を奏し、新規入院患者数は増加しても、看護師の超過勤務時間が一人あたり2時間/月の削減となりました。

より精度高く入院受け入れ数を調整するため、これまでベッドコントロール会議※1を入院判定会※2の前日夕方に行なっていましたが、入院判定会議と同日の午前中に変更し、受け入れ人数の最終確認、転棟調整をするようにしました。

渡邊

看護部では、入院手続き業務を見直しました。急性期病院と比べ、入院期間が長いことを「強み」と捉え、入院受け入れ時に必要な情報を精査し、聞き取り項目を11項目から5項目に絞りました。入院以降の確認でよい情報は、日々の患者さんとの関わりの中で聞き取ることにしました。また、人員配置なども見直し、一般病棟ではリーダーを2名体制にしました。全体に目が行き届くようになり、リーダーが一層主体的に業務の進捗を確認し、効率的に進めてくれました。このことが功を奏し、新規入院患者数は増加しても、看護師の超過勤務時間が一人あたり2時間/月の削減となりました。

ベッドコントロール会議

入院判定会議

③取り組みの際に工夫したことや苦労したことを教えてください。

内山

現在も継続していますが、定期的に近隣急性期病院に当院の空床情報を提供しています。先方からも病床の稼働状況を提供していただいており、当院の稼働状況と合わせて毎週一回入院判定会議前日に院内で共有しています。他には、週一回開かれる入院判定会を待たず、臨時の入院判定会を開いて早期に受け入れ可能になるよう柔軟に対応しています。

渡邊

ベッドの予測的な稼働状況についてスタッフにどこまで共有すべきか悩みましたが、結果的には詳しく伝えていません。ベッドコントロールを担う立場としては、転院を受け入れるためには患者さんが順調に退院してほしいなどと思うわけですが、スタッフは患者さんのために頑張っているので、ベッドコントロールについては役職者が管理するという方針でいます。

内山

スタッフが病床稼働率ばかりを意識するのではなく、やはり目の前の患者さんにとってより良い支援ができるよう、病床稼働率が落ちているなど不安を与えるようなことは極力言わないように私も意識しています。

渡邊

スタッフにしっかり伝えていることは、「退院日を決めるときは相談してね」ということぐらいで、スタッフ経由で患者さんの希望を聞きつつ、病床管理シートを確認しながら調整しています。

現在も継続していますが、定期的に近隣急性期病院に当院の空床情報を提供しています。先方からも病床の稼働状況を提供していただいており、当院の稼働状況と合わせて毎週一回入院判定会議前日に院内で共有しています。他には、週一回開かれる入院判定会を待たず、臨時の入院判定会を開いて早期に受け入れ可能になるよう柔軟に対応しています。

渡邊

ベッドの予測的な稼働状況についてスタッフにどこまで共有すべきか悩みましたが、結果的には詳しく伝えていません。ベッドコントロールを担う立場としては、転院を受け入れるためには患者さんが順調に退院してほしいなどと思うわけですが、スタッフは患者さんのために頑張っているので、ベッドコントロールについては役職者が管理するという方針でいます。

内山

スタッフが病床稼働率ばかりを意識するのではなく、やはり目の前の患者さんにとってより良い支援ができるよう、病床稼働率が落ちているなど不安を与えるようなことは極力言わないように私も意識しています。

渡邊

スタッフにしっかり伝えていることは、「退院日を決めるときは相談してね」ということぐらいで、スタッフ経由で患者さんの希望を聞きつつ、病床管理シートを確認しながら調整しています。

④取り組みを行って得られた効果や課題を詳しく教えてください。

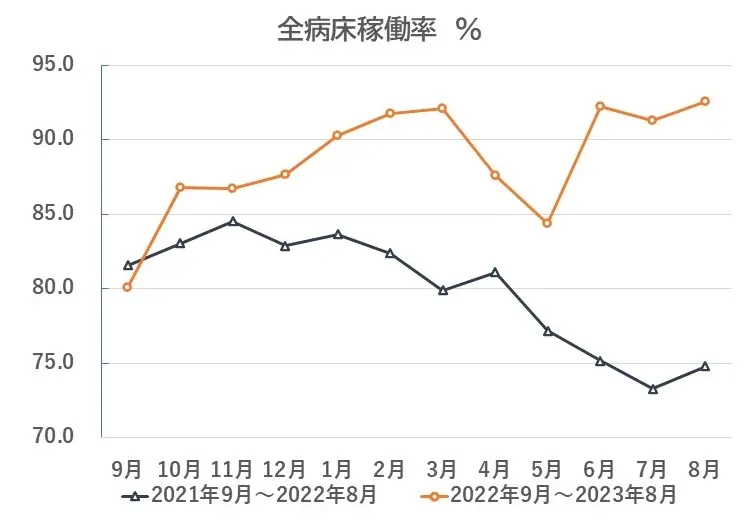

取り組み開始前は平均79.9%だったのに対し、取り組み後は平均88.6%に上昇

内山

患者さんが急性期病院から紹介を受けて、当院に転院するまでの日数が、取り組み開始前の8.57日から7.51日に短縮されました。急性期病院が転院の依頼をする際、複数の病院に併願することがあるのですが、併願が取り組み前に比べて少なくなりました。最近は始めから当院第一希望という連絡が多いです。

渡邊

早期転院希望という情報が入れば、それなら当院で受け入れようとなります。そうした一つひとつの積み重ねも重要だと思います。新規入院患者も平均で毎月9名増加し、年間で108名の増加につながりました。課題としては今後もこの取り組みを継続していくには、入院判定会議の在り方や取り組みの精度をより一層あげていくことも必要だと考えています。

患者さんが急性期病院から紹介を受けて、当院に転院するまでの日数が、取り組み開始前の8.57日から7.51日に短縮されました。急性期病院が転院の依頼をする際、複数の病院に併願することがあるのですが、併願が取り組み前に比べて少なくなりました。最近は始めから当院第一希望という連絡が多いです。

渡邊

早期転院希望という情報が入れば、それなら当院で受け入れようとなります。そうした一つひとつの積み重ねも重要だと思います。新規入院患者も平均で毎月9名増加し、年間で108名の増加につながりました。課題としては今後もこの取り組みを継続していくには、入院判定会議の在り方や取り組みの精度をより一層あげていくことも必要だと考えています。

⑤利用者・職員にとってさらに良い施設・サービスにしていくために、今後どう発展させていきたいですか。

左から院長 林泰広・事務長 梶間弘美・内山・渡邊・看護部長 春日三千代

渡邊

今後も急性期病院から安定的に転院患者を受け入れるには、地域の中で選ばれる病院でなければなりません。例えば”嚥下障害のリハビリテーションといえば浜松市リハビリテーション病院”というように、当院にも強みが必要だと考えています。

内山

当院がある地域には急性期病院からの転院を受け入れる後方支援病院が多いため、患者さんにとっては選択肢が多いということです。多くの患者さんは転院先を選ぶときにできるだけ自宅から近い病院を選ぶ傾向があるようですが、距離が変わらないところに複数の病院があるとしたら、「聖隷袋井市民病院なら良質な医療やリハビリを受けられるから」といったように、選ばれる病院になりたいですね。それと同時に職員にとって自分の考えや意見が発言しやすく、ワークライフバランスがとれる働きやすい職場であることも病院の発展には欠かせないことだと思います。

渡邊

患者さん中心の考え方を当院の院長、看護部長、事務長が持っており、私たちも前向きに物事に取り組める環境であると思います。今後の具体的な目標としては、回復期リハビリテーション病棟の施設基準の上位取得を考えています。しかし、看護部だけでは成し遂げられない高い目標なので、他部署と協力して取り組んでいきたいです。

今後も急性期病院から安定的に転院患者を受け入れるには、地域の中で選ばれる病院でなければなりません。例えば”嚥下障害のリハビリテーションといえば浜松市リハビリテーション病院”というように、当院にも強みが必要だと考えています。

内山

当院がある地域には急性期病院からの転院を受け入れる後方支援病院が多いため、患者さんにとっては選択肢が多いということです。多くの患者さんは転院先を選ぶときにできるだけ自宅から近い病院を選ぶ傾向があるようですが、距離が変わらないところに複数の病院があるとしたら、「聖隷袋井市民病院なら良質な医療やリハビリを受けられるから」といったように、選ばれる病院になりたいですね。それと同時に職員にとって自分の考えや意見が発言しやすく、ワークライフバランスがとれる働きやすい職場であることも病院の発展には欠かせないことだと思います。

渡邊

患者さん中心の考え方を当院の院長、看護部長、事務長が持っており、私たちも前向きに物事に取り組める環境であると思います。今後の具体的な目標としては、回復期リハビリテーション病棟の施設基準の上位取得を考えています。しかし、看護部だけでは成し遂げられない高い目標なので、他部署と協力して取り組んでいきたいです。

袋井市立聖隷袋井市民病院 施設概要

| 所在地 | 〒437-0061 静岡県袋井市久能2515番地の1 |

| 電話番号 | 0538-41-2777 |

| FAX | 0538-41-2813 |

| 開設日 | 2013年5月 |

| 定員・定床数 | 150床 |

| ホームページ | こちらをご覧ください |