腎センター

CKD(慢性腎臓病)全流域を対象に、成人だけでなく小児を含め、腎炎に始まり透析、移植へと続く一連の流れに対応しています。

ごあいさつ

腎センター長 藤井隆之

腎臓と言うと透析を思い浮かべる人は多いと思いますが、わが国は世界で台湾、韓国についで3番目に透析人口密度の高い国であり、約34万人の方が透析治療を受けています。またその予備軍も多く、ひと昔前の調査では1330万人、成人の8人に1人に相当すると推定されており、慢性腎臓病(CKD)は新たな国民病として報告されました。最近のより精度の高い調査結果では、成人の5人に1人、実に2000万にものぼると推算されています。まさに他人ごとではない身近な病気です。厄介なことに、CKDは自覚症状が乏しく、血液検査と尿検査を受けないと診断できず、また完全に治癒することが難しく、進行すると透析療法や移植療法が必要となります。また透析開始後も腎臓以外での様々な合併症に対して治療が必要となります。

当院センターではでは前身の国立佐倉病院時代からの腎医療を継承し、全ての腎臓病に対して最善の医療が提供できるよう2006年に設置され、現在腎移植自体は行っておりませんが、診療科の垣根を越えて、腎臓内科、小児科、移植外科、泌尿器科が連携し切れ目のない腎医療を行っています。また、皆さまの腎臓を守るためには、生活習慣の改善や食事療法、薬物治療が必須であり、看護師、管理栄養士、薬剤師そして理学療法士などとともにチーム一丸となり取り組んでいます。皆さま方が安心して医療を受けられますよう、我々医療チームは、皆さまに寄り添い、一人一人に適した最善の医療を心がけています。

腎臓と言うと透析を思い浮かべる人は多いと思いますが、わが国は世界で台湾、韓国についで3番目に透析人口密度の高い国であり、約34万人の方が透析治療を受けています。またその予備軍も多く、ひと昔前の調査では1330万人、成人の8人に1人に相当すると推定されており、慢性腎臓病(CKD)は新たな国民病として報告されました。最近のより精度の高い調査結果では、成人の5人に1人、実に2000万にものぼると推算されています。まさに他人ごとではない身近な病気です。厄介なことに、CKDは自覚症状が乏しく、血液検査と尿検査を受けないと診断できず、また完全に治癒することが難しく、進行すると透析療法や移植療法が必要となります。また透析開始後も腎臓以外での様々な合併症に対して治療が必要となります。

当院センターではでは前身の国立佐倉病院時代からの腎医療を継承し、全ての腎臓病に対して最善の医療が提供できるよう2006年に設置され、現在腎移植自体は行っておりませんが、診療科の垣根を越えて、腎臓内科、小児科、移植外科、泌尿器科が連携し切れ目のない腎医療を行っています。また、皆さまの腎臓を守るためには、生活習慣の改善や食事療法、薬物治療が必須であり、看護師、管理栄養士、薬剤師そして理学療法士などとともにチーム一丸となり取り組んでいます。皆さま方が安心して医療を受けられますよう、我々医療チームは、皆さまに寄り添い、一人一人に適した最善の医療を心がけています。

腎センターの特色

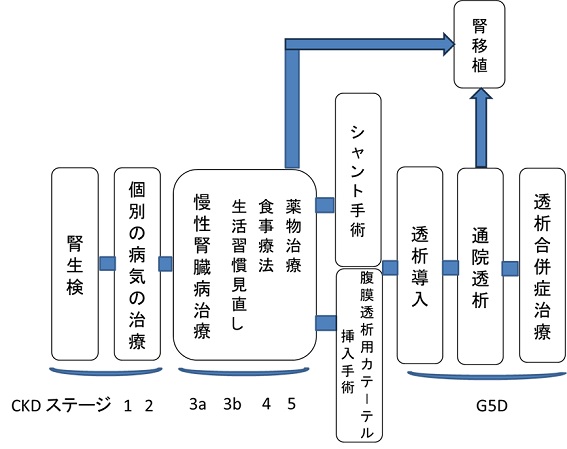

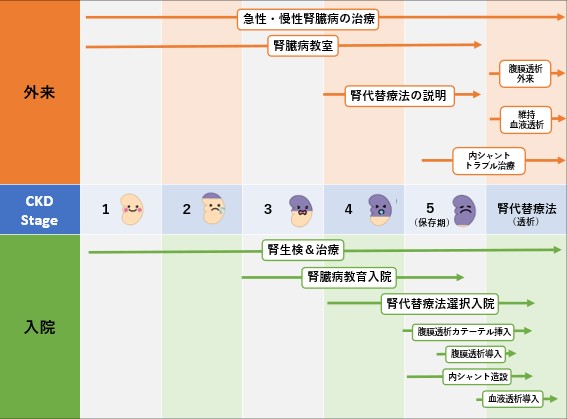

腎医療は以下のような流れになっておりますが、当院では現在腎移植は行っておらず、腎移植希望の方は移植専門施設へ紹介しております。それ以外は、すべて段階において対応できる体制が整っており、腎臓専門の医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士などが関わり、質の高い医療を提供しております。

主な疾患・治療法

eGFR計算

eGFR(estimate glomerular filtration rate)とは推算糸球体ろ過量(値)の略語で、血液をとって調べるクレアチニン(Cr)値と、性別・年齢の3つから計算して出すGFR(糸球体ろ過量といい、腎機能を示す指標)です。

※東京都福祉保健局Webサイト

腎臓病療養指導士

腎臓病療養指導士とは「CKDとその療養指導全般に関する標準的かつ正しい知識を持ち、保存期CKD患者に対し、一人ひとりの生活の質および生命予後の向上を目的として、腎臓専門医や慢性腎臓病に関わる医療チームの他のスタッフと連携をとりながら、CKDの進行抑制と合併症予防を目指した包括的な療養生活と自己管理法の指導を行い、かつ、腎代替治療への円滑な橋渡しを行うことのできる医療従事者」で、腎臓病協会から認定された看護師、薬剤師、管理栄養士です。いわばCKDのエキスパートです。

当院では現在7名の腎臓病療養士(あらたに4名が加わる予定)と5名の腎代替療法専門指導士が活躍しております。

腎センターでの取り組み

腎生検入院

血液検査・尿検査・画像検査でも原因を特定できない腎臓病に対しては、腎臓の精密検査を行います。局所麻酔でエコーを用いて針生検を行います。約30分程度の検査ですが、安全のため約1週間の入院期間を要します。腎機能が急速に悪化する場合(急速進行性糸球体腎炎など)や、高度の蛋白尿(ネフローゼ症候群)でむくみがひどい場合には、入院を継続して治療を行うことがあります。

慢性腎臓病教育入院

高血圧や糖尿病、また慢性糸球体腎炎やネフローゼ症候群など疾患特有の治療を行ったにもかかわらず、腎機能(eGFR)が60%(60ml/min/1.73m2)未満となった場合は、慢性腎臓病としての共通の治療も合わせて行っていきます。慢性腎臓病は治癒が難しく、残念ながら完治させる治療法は確立しておらず、悪化させない治療が主体となります。薬物治療に加えて、生活習慣の見直し、腎保護のための食事療法を我々の施設では入院で行っています。まずは腎臓病の基礎知識について学んでいただき、血圧、血糖、体重管理の必要性を理解していただいた上で、個々の生活習慣の改善につなげてもらっています。また食事指導についても外来で行うことは可能ですが、言わば机上での勉強であり、あまり実践的ではありません。実際の食事療法の体験を通じて、舌や視覚でも食事療法に慣れていただきます。たんぱく質制限は腎臓保護のために行われますが、十分なエネルギー摂取のもとで行う必要があり、専門の管理栄養士と十分話し合って個々の生活環境、体格に合わせた実行可能な食事療法を行っています。また過去には腎臓病には運動療法はご法度とされていた時代もありましたが、適度な運動はむしろ腎臓に対して保護的に働くと報告されており、特に年配の方にはサルコペニア・フレイル予防のための腎臓リハビリテーションを行っております。当院ではこの教育入院を通じて、明らかに腎機能の悪化速度が緩やかになることを確認しております。また、我々も参加した多施設共同研究からもその効果が普遍的であることもわかりました(Abe M et al. Clinical and Experimental Nephrology 2023 27:528–541)。個々の年齢、病態、生活に合わせたきめ細かい個別治療を行っております。

腎代替療法の選択

慢性腎臓病の病期が進んで、CKDステージ4以上となった際には、将来の腎臓の肩代わりとなる治療法を選択する準備を開始します。透析療法には 血液透析と腹膜透析があります。腹膜透析は腹腔内にカテーテルを留置し、家庭にて自分で透析液の交換をしながら治療します。一方血液透析は上肢の動脈と静脈を吻合する手術(動静脈瘻の設置)を行い、週3回1回4時間かけて透析専門クリニックもしくは病院で治療を行います。各々の治療法にメリットとデメリットがあり、個々の生活スタイルに合わせた治療法をスタッフとともに相談して決めます。我々の施設では、2つの透析療法を体験していただくために腎代替療法選択入院を3泊4日で行っておりますので、迷われた際にはご相談頂ければと思います。また家族・親族からの腎移植を希望される場合には、移植実施施設へ紹介させてもらっています。

血液透析およびバスキュラーアクセスの作製

血液透析は、血液を持続的に血液透析用の装置(血液濾過装置)に送り、透析膜で老廃物や余分な水分を濾して身体に戻す方法です。大がかりな装置が必要になるので、週3回透析施設に通院していただきます。一度に多くの血液を装置に送るため、動脈と静脈をつないで、血管を太くする内シャントの手術を行う必要があります。この手術も我々の診療科等で行っています。初めて透析を開始する際には、合併症などのトラブルに対応できるよう入院で行っております。退院後は継続して当院への通院も可能です。また、ご希望に合わせて近隣の透析クリニックへの紹介も行っています。

腹膜透析およびカテーテル挿入

腹膜透析は内臓と腹壁を隔てている「腹膜」という膜を使っています。おなかにチューブをいれて、透析液を出し入れし、老廃物や余分な水分を体から除去する方法です。心臓に負担が少ない治療法で、個々の生活スタイルに合せて治療を行うことができる反面、自己管理が大切です。チューブの入っている出口部のケアや塩分制限とはじめとする食事管理が、長く腹膜透析を継続する点において重要です。時間経過とともに自分の尿が出なくなり、腹膜透析だけでは十分な老廃物や水分が除去できなくなった場合には、バスキュラーアクセス(シャント)の作製を行い、週1回の血液透析との併用療法を行います。また、おなかのチューブの入っている部分の感染や腹膜炎を起こした場合には、カテーテルを抜去しなければならないこともあります。当院では、チューブの挿入手術から、腹膜透析の開始、腹膜透析の指導・管理、合併症が起きた場合の治療、血液透析への移行、腹膜透析離脱のすべてを行っています。

実績

腎臓病教室

当院ではCKD(慢性腎臓病)の普及・啓発にも力を入れており、1クール6回コースで年に2クール行っています。腎臓の働きなど基本的な内容から、診断、治療、腎臓を守るための生活習慣、食事療法、運動療法、腎機能が更に進行した際の腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)、医療福祉制度など、医師、看護師、薬剤師、検査技師、管理栄養士、理学療法士、社会福祉士が各々の専門的な観点からわかりやすくお話をします。

腎臓病に興味のある方、腎臓病が心配な方、実際にCKDを患っている方、またその家族など自由に参加できます。

腎臓病に興味のある方、腎臓病が心配な方、実際にCKDを患っている方、またその家族など自由に参加できます。