新卒の方、既卒の方問わず見学を受け入れております。

ご興味のある方はご連絡ください。

リハビリテーションとリハビリの職種

リハビリテーションの語源は、ラテン語でre(再び)+habilis(適した)、すなわち「再び適した状態になる」「適応」「役立つ」

「生きる」といった意味を有する用語です。

リハビリテーションはさまざまな分野で行われますが、病院における医学的リハビリテーションは、複数の専門職によって行われます。

当院リハビリテーション課には理学療法士(Physical Therapist;PT)、作業療法士(Occupational Therapist;OT)、言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist;ST)がいます。

他職種と連携を図るためカンファレンスや回診にも参加し、医師や看護師と情報共有を行っています。また、より専門性を発揮するため疾患ごとのグループに分かれ、多くの病期・領域でのリハビリを実施しています。

「生きる」といった意味を有する用語です。

リハビリテーションはさまざまな分野で行われますが、病院における医学的リハビリテーションは、複数の専門職によって行われます。

当院リハビリテーション課には理学療法士(Physical Therapist;PT)、作業療法士(Occupational Therapist;OT)、言語聴覚士(Speech-Language-Hearing Therapist;ST)がいます。

他職種と連携を図るためカンファレンスや回診にも参加し、医師や看護師と情報共有を行っています。また、より専門性を発揮するため疾患ごとのグループに分かれ、多くの病期・領域でのリハビリを実施しています。

当院のリハビリテーションスタッフ

| 理学療法士 | 25名 |

| 作業療法士 | 11名 |

| 言語聴覚士 | 4名 |

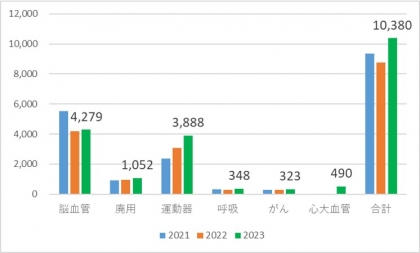

施設基準

| 心大血管リハビリテーションⅠ |

| 運動器リハビリテーションⅠ |

| 脳血管リハビリテーションⅠ |

| 呼吸器リハビリテーションⅠ |

| 廃用症候群リハビリテーションⅠ |

| がん患者リハビリテーション |

理学療法

理学療法では「座る」「立つ」「歩く」など人の動きの基本的な動作に関するリハビリを行います。

当院の理学療法は、整形外科疾患や脳血管疾患、慢性閉塞性肺疾患や肺切除術後などの呼吸器疾患、急性心筋梗塞や心不全などの循環器疾患、また安定療養後の廃用症候群やがんなどを対象にリハビリを行っています。

グループ内で症例検討や経過報告、患者相談などを積極的に行い、安全面に考慮した上での早期支援・早期退院を目標にその患者さまの目標・ニーズに沿ったサービスを提供しています。

当院の理学療法は、整形外科疾患や脳血管疾患、慢性閉塞性肺疾患や肺切除術後などの呼吸器疾患、急性心筋梗塞や心不全などの循環器疾患、また安定療養後の廃用症候群やがんなどを対象にリハビリを行っています。

グループ内で症例検討や経過報告、患者相談などを積極的に行い、安全面に考慮した上での早期支援・早期退院を目標にその患者さまの目標・ニーズに沿ったサービスを提供しています。

作業療法

作業療法では、「着替え」「調理」「入浴」など日常生活上に必要な機能のリハビリとそれを補助する道具の利用や紹介をします。

当院の作業療法では、脳血管疾患・整形外科疾患を中心に、呼吸器疾患・廃用症候群・がんを対象に介入しています。入院・術後早期から、心身機能の回復を図るとともに在宅での生活に向けた日常生活活動動作の訓練を行っています。

また、必要に応じて家事や復職に向けた訓練、高次脳機能障害に対する訓練、創作活動や園芸を通した気分転換、趣味活動への取り組みも行っています。課内だけでなく、他職種と連携して早期退院・社会復帰を目指し、家族指導や福祉用具・環境の調整に対する助言も行っています。

当院の作業療法では、脳血管疾患・整形外科疾患を中心に、呼吸器疾患・廃用症候群・がんを対象に介入しています。入院・術後早期から、心身機能の回復を図るとともに在宅での生活に向けた日常生活活動動作の訓練を行っています。

また、必要に応じて家事や復職に向けた訓練、高次脳機能障害に対する訓練、創作活動や園芸を通した気分転換、趣味活動への取り組みも行っています。課内だけでなく、他職種と連携して早期退院・社会復帰を目指し、家族指導や福祉用具・環境の調整に対する助言も行っています。

言語聴覚療法

言語聴覚療法ではコミュニケーションや飲み込み(=嚥下)のリハビリを行います。

具体的には

①しゃべりにくくなる「構音障害」

②言葉の理解がしにくくなったり、言葉が出てきにくくなったりする「失語症」

③注意力の障害や記憶障害などが起こる「高次脳機能障害」

④舌や唇の動きが悪くなり、食べたり飲んだりしにくくなる「嚥下障害」が対象となります。

当院の言語聴覚療法は、脳血管疾患による言語障害や高次脳機能障害、様々な疾患による嚥下障害に対して評価やリハビリテーションを行っています。

言語障害については、脳神経外科から依頼があり、早期から評価・言語訓練を開始しています。

嚥下障害については様々な診療科から依頼があります。言語聴覚士が臨床的な評価を行い、必要に応じて耳鼻咽喉科の医師と協働し、医療機器を用いた「嚥下内視鏡検査」「嚥下造影検査」などの詳細な検査を行います。検査をもとに最適な食事形態や姿勢などを設定しています。

また、脳神経外科で行っている物忘れ外来では、認知機能評価や患者さま・ご家族さまへの指導も行っています。

具体的には

①しゃべりにくくなる「構音障害」

②言葉の理解がしにくくなったり、言葉が出てきにくくなったりする「失語症」

③注意力の障害や記憶障害などが起こる「高次脳機能障害」

④舌や唇の動きが悪くなり、食べたり飲んだりしにくくなる「嚥下障害」が対象となります。

当院の言語聴覚療法は、脳血管疾患による言語障害や高次脳機能障害、様々な疾患による嚥下障害に対して評価やリハビリテーションを行っています。

言語障害については、脳神経外科から依頼があり、早期から評価・言語訓練を開始しています。

嚥下障害については様々な診療科から依頼があります。言語聴覚士が臨床的な評価を行い、必要に応じて耳鼻咽喉科の医師と協働し、医療機器を用いた「嚥下内視鏡検査」「嚥下造影検査」などの詳細な検査を行います。検査をもとに最適な食事形態や姿勢などを設定しています。

また、脳神経外科で行っている物忘れ外来では、認知機能評価や患者さま・ご家族さまへの指導も行っています。

- 安全で質の高いリハビリテーションの提供

- 利用者さまの立場に立ったリハビリテーションの提供と地域連携の推進

- 人財の確保・育成・自律と自立

- 職員が働きやすい環境づくり

対応指示件数(摂食機能療法指示含む)

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |

|---|---|---|---|

| 理学療法士 | 2,928 | 2,748 | 2,906 |

| 作業療法士 | 1,308 | 1,326 | 1,071 |

| 言語聴覚士 | 1,059 | 846 | 828 |

| 合 計 | 5,295 | 4,920 | 4,805 |

疾患別リハビリ単位数(月平均の年度比較)