介護福祉士実務者研修の概要

介護福祉士実務者研修とは

介護福祉士国家試験受験のために、基本知識・技術を学ぶための研修と位置づけられています。

| 介護福祉士の資格取得制度が変わります 介護福祉士の資質向上を図る観点から、2016年度より実務経験に加え新たに「実務者研修」の修了が受験資格の要件に加わり、一定の教育課程を経たのちに国家試験を受験する形になりました。 実務経験3年以上かつ実務者研修(保有資格により研修履修時間が異なります)を修了した方が受験資格を取得できます。 ※介護福祉士国家試験の受験申込みについてはこちらをご覧ください。 |

|---|

実務者研修の内容

到達目標

幅広い利用者に対する基本的な介護提供能力の取得。

※介護福祉士養成施設(2年以上の養成施設)における到達目標と同等の水準

今後の制度改正や新たな課題・技術・知見を自ら把握できる能力の獲得を期待。

※介護福祉士養成施設(2年以上の養成施設)における到達目標と同等の水準

今後の制度改正や新たな課題・技術・知見を自ら把握できる能力の獲得を期待。

研修時間・研修方法

実務者研修の履修時間は450時間。(無資格者の場合)

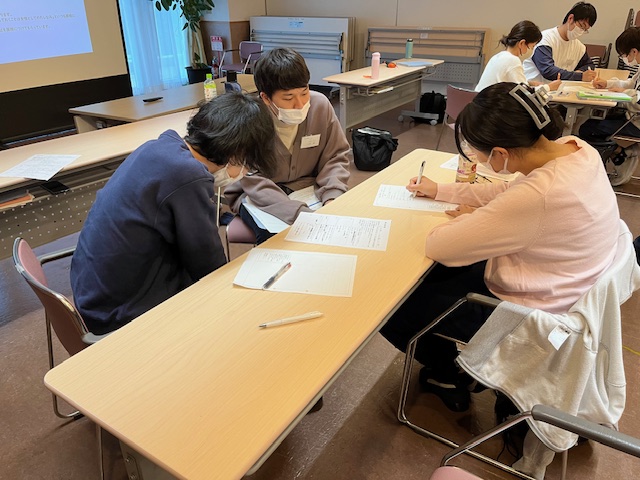

本研修は通信課程とし、通信課題(自宅学習)・スクーリング(通学による面接授業)を組み合わせての研修です。

多くの通学を強いられることがなく働きながらでも計画的に取り組むことができます。

本研修は通信課程とし、通信課題(自宅学習)・スクーリング(通学による面接授業)を組み合わせての研修です。

多くの通学を強いられることがなく働きながらでも計画的に取り組むことができます。

養成施設の代表者氏名

社会福祉法人聖隷福祉事業団

法人本部 常務執行役員

人事企画部長 鎌田 裕子

法人本部 常務執行役員

人事企画部長 鎌田 裕子

養成施設の開設年月日

2013年6月1日

学則(がくそく)

保有資格別の受講科目及び時間数

例:初任者研修修了の方は、社会の理解Ⅰ、介護の基本Ⅱ、コミュニケーション技術、介護過程Ⅱ、介護過程Ⅲ、こころとからだのしくみⅡ、発達と老化の理解Ⅰ、Ⅱ、認知症の理解Ⅰ、Ⅱ、障害の理解Ⅰ、Ⅱ、医療的ケア⇒320時間

ヘルパー1級の方は、介護過程Ⅲ(45時間)+医療的ケア(50時間)⇒95時間

ヘルパー1級の方は、介護過程Ⅲ(45時間)+医療的ケア(50時間)⇒95時間

| 標準(厚生労働省によるカリキュラム) | 介護職員 初任者研修 |

ヘルパー 1級 |

ヘルパー 2級 |

ヘルパー 3級 |

介護職員 基礎研修 |

|---|---|---|---|---|---|

| 人間の尊厳と自立(5時間) | |||||

| 社会の理解Ⅰ(5時間) | |||||

| 社会の理解Ⅱ(30時間) | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 介護の基本Ⅰ(10時間) | 〇 | ||||

| 介護の基本Ⅱ(20時間) | 〇 | 〇 | |||

| コミュニケーション技術(20時間) | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 生活支援技術Ⅰ(20時間) | |||||

| 生活支援技術Ⅱ(30時間) | 〇 | ||||

| 介護過程Ⅰ(20時間) | 〇 | ||||

| 介護過程Ⅱ(25時間) | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 介護過程Ⅲ(45時間) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| こころとからだのしくみⅠ(20時間) | 〇 | ||||

| こころとからだのしくみⅡ(60時間) | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 発達と老化の理解Ⅰ(10時間) | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 発達と老化の理解Ⅱ(20時間) | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 認知症の理解Ⅰ(10時間) | 〇 | 〇 | |||

| 認知症の理解Ⅱ(20時間) | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 障害の理解Ⅰ(10時間) | 〇 | 〇 | |||

| 障害の理解Ⅱ(20時間) | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 医療的ケア(50時間+演習) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 450時間 | 320時間 | 95時間 | 320時間 | 420時間 | 50時間 |

※「医療的ケア」においては別途、演習(スクーリング1回)を修了する必要があります。

※喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)を修了されている方は、「医療的ケア」の通信課題及び演習が免除となります。

※喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)を修了されている方は、「医療的ケア」の通信課題及び演習が免除となります。

受講のメリット

サービス提供責任者

訪問介護事業所で必要なサービス提供責任者の業務を行うには介護職員基礎研修や介護福祉士の取得が必要となりますが、実務者研修を受講していただくことでもサービス提供責任者になることができます。

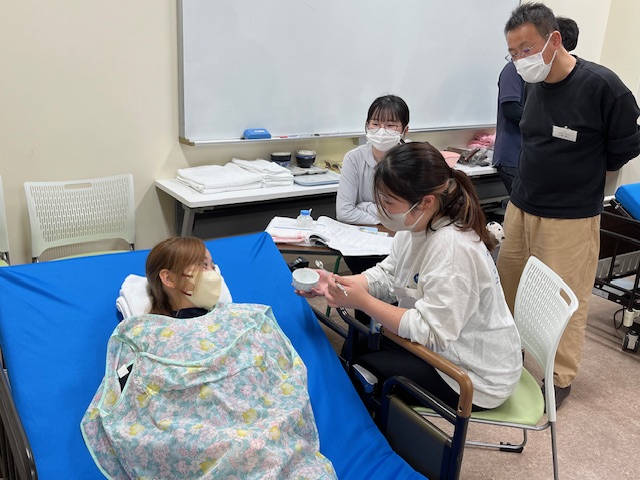

医療的ケアを学びます

たんの吸引や経管栄養の処置に必要な知識・技術を学びます。兵庫県・千葉県・神奈川県の経管栄養の演習は「半固形化栄養剤」も学びます。介護福祉士実務者研修を修了した方は、喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)における基本研修が免除となります。

当事業団では、介護職員の喀痰吸引等研修も開講しており、介護福祉士実務者研修を修了した方のカリキュラムにて、実地研修の受講が可能です。(別途、お申し込みが必要となります)

訪問介護事業所で必要なサービス提供責任者の業務を行うには介護職員基礎研修や介護福祉士の取得が必要となりますが、実務者研修を受講していただくことでもサービス提供責任者になることができます。

医療的ケアを学びます

たんの吸引や経管栄養の処置に必要な知識・技術を学びます。兵庫県・千葉県・神奈川県の経管栄養の演習は「半固形化栄養剤」も学びます。介護福祉士実務者研修を修了した方は、喀痰吸引等研修(第一号・第二号研修)における基本研修が免除となります。

当事業団では、介護職員の喀痰吸引等研修も開講しており、介護福祉士実務者研修を修了した方のカリキュラムにて、実地研修の受講が可能です。(別途、お申し込みが必要となります)

実績について

| 研修実施回数 | 入所者数 | 卒業者数 | |

|---|---|---|---|

| 2013年度 | 1回 | 50名 | 47名 |

| 2014年度 | 1回 | 50名 | 50名 |

| 2015年度 | 1回 | 63名 | 62名 |

| 2016年度 | 1回 | 72名 | 72名 |

| 2017年度 | 1回 | 66名 | 64名 |

| 2018年度 | 1回 | 50名 | 47名 |

| 2019年度 | 1回 | 38名 | 35名 |

| 2020年度 | 1回 | 39名 | 35名 |

| 2021年度 | 1回 | 59名 | 56名 |

| 2022年度 | 1回 | 74名 | |

| 2023年度 | 1回 |