院外の方にも受講いただけます!

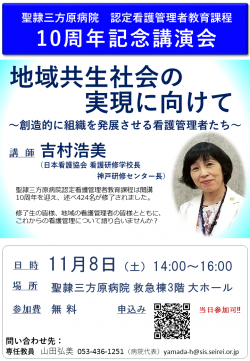

◎記念講演◎

テーマ:

地域共生社会の実現にむけて創造~創造的に組織を発展させる看護管理者たち~

講師:吉村浩美(日本看護協会 看護研修学校長 神戸研修センター長)

※詳細はポスターをご覧ください

日 時:2025年11月8日(土) 14:00~16:00

場 所:聖隷三方原病院 救急棟3階 大ホール

参加費:無料

申込み:二次元バーコードを読み取り、申込みフォームに必要事項を入力してください。

テーマ:

地域共生社会の実現にむけて創造~創造的に組織を発展させる看護管理者たち~

講師:吉村浩美(日本看護協会 看護研修学校長 神戸研修センター長)

※詳細はポスターをご覧ください

日 時:2025年11月8日(土) 14:00~16:00

場 所:聖隷三方原病院 救急棟3階 大ホール

参加費:無料

申込み:二次元バーコードを読み取り、申込みフォームに必要事項を入力してください。

聖隷三方原病院認定看護師等による教育講座です。年6回開催し、1回ごとの自由参加が可能です。

【お申し込み・お問い合わせ先】

聖隷三方原病院 地域医療連携室

受付時間:平日 9時~16時

フリーダイヤル:0120-811-559(携帯電話からはご利用いただけません)

※携帯電話の方:053-439-0001

FAX:053-439-0002

【お申し込み・お問い合わせ先】

聖隷三方原病院 地域医療連携室

受付時間:平日 9時~16時

フリーダイヤル:0120-811-559(携帯電話からはご利用いただけません)

※携帯電話の方:053-439-0001

FAX:053-439-0002

講座のねらい

リハビリテーション科医師、歯科衛生士、認定看護師、言語聴覚士、管理栄養士

- 患者の摂食・嚥下障害を早期に発見し、対処できる知識・技術を習得する

- 摂食・嚥下障害患者への基本的なケア技術を習得する

リハビリテーション科医師、歯科衛生士、認定看護師、言語聴覚士、管理栄養士

| 2025年度日程 | 内容 | 場所・時間 | |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 5月22日(木) | 1.摂食・嚥下に関わる基礎的知識 ・摂食・嚥下の解剖生理とメカニズム ・摂食嚥下障害の病態と原因・検査・評価・治療・ゴ-ル設定 | 第4会議室 17時30分~19時00分 |

| 2回目 | 6月26日(木) | 2.看護師に行って欲しい間接訓練と摂食訓練のポイント ・間接訓練の適応と具体的方法 ・摂食訓練の具体的方法 | |

| 3回目 | 7月24日(木) | 3.看護師が行う口腔ケアのポイント ・口腔ケアの基礎知識 ・基本的口腔ケアのテクニック ・問題のある症例の口腔ケアのテクニック (※演習に使う歯ブラシ,タオル,コップ(2個),鏡,ペンライト,水500mlを持参してください。) | |

| 4回目 | 8月28日(木) | 4.看護師が知って得する栄養の知識 ・嚥下調整食の特徴と内容(消化食以上との違い)、作り方 ・市販品・栄養補助食品の利用方法 ・栄養状態の評価と必要摂取量を踏まえた栄養管理 | |

| 5回目 | 9月19日(金) | 5.摂食嚥下障害患者の看護 ・摂食嚥下障害のスクリ-ニング方法 ・看護計画 ・入院中の患者指導と退院指導 ・地域連携のしかた | |

| 6回目 | 10月23日(木) | 6.摂食嚥下障害患者の看護 ・摂食嚥下障害患者に起こりうるリスク ・リスク管理の方法 ・看護技術に伴うリスクと対処法(経鼻胃管チューブ挿入、喀痰吸引) | 第7会議室 17時30分~19時00分 |

講座のねらい

排泄ケアの基礎的な知識、ケア方法を習得して看護実践に活かすことが出来る人材を育成する

講師

鈴木幸子(皮膚・排泄ケア認定看護師)

排泄ケアの基礎的な知識、ケア方法を習得して看護実践に活かすことが出来る人材を育成する

講師

鈴木幸子(皮膚・排泄ケア認定看護師)

| 2025年度日程 | 内容 | 場所・時間 | |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 5月28日(水) | 1.コンチネンスケアとは ・コンチネンスケアの考え方 ・排泄ケアの特徴と排泄用具等 おむつ装着体験のため、ズボンでの参加をお願いします。 | 第4会議室 17時30分~19時00分 |

| 2回目 | 6月25日(水) | 2.排便に関する解剖とメカニズム ・排便のメカニズムと正常な排便について | |

| 3回目 | 7月23日(水) | 3.排便障害に対するアセスメント とケア ・排便のアセスメント、 便秘や下痢とは、薬剤について | |

| 4回目 | 8 月27日(水) | 4.排便障害に対するアセスメントとケア ・疾患別のアセスメントとケア(治療が排便に及ぼす影響) ・高齢者へのケア | |

| 5回目 | 9月24日(水) | 5.排尿に関する解剖とメカニズム・排尿障害のアセスメントとケア ・排尿に関連する体の解剖と働き,尿の生成と蓄尿,排尿について | |

| 6回目 | 10月22日(水) | 6.排尿障害のアセスメントとケア ・日々のケアを見直そう ・失禁関連皮膚炎(IAD)に対するケア | 第7会議室 17時30分~19時00分 |

講義のねらい

講師

佐奈明彦(皮膚・排泄ケア認定看護師)

- 各職場で適切な創傷・褥瘡・スキンケアを提供するための知識、アセスメント能力の習得

- 退院指導スキルの向上

- 職場で中心になって活動できる人材の育成

講師

佐奈明彦(皮膚・排泄ケア認定看護師)

| 2025年度日程 | 内容 | 場所・時間 | |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 6月3日(火) | 1.講義の到達目標、予習復習教材説明 皮膚の解剖生理と創傷治癒理論の基礎 スキンケア発症時、注意の必要な褥瘡の状態-DTI(deep tissue injury)スキン-テア | 救急棟3F 大ホール 17時30分~19時00分 |

| 2回目 | 7月1日(火) | 2.褥瘡の評価(DESIGN-R2020)と鑑別すべき創の状態 (壊死と痂皮、炎症と感染・臨界的定着) | |

| 3回目 | 8月5日(火) | 3.褥瘡の程度によるケア方法、薬剤・創傷被覆剤の使い方 褥瘡治療・ケアガイドライン(DESIGN評点を現場に生かす為) | |

| 4回目 | 9月2日(火) | 4.褥瘡対策のためのポジショニング 医療機器関連圧迫創傷(MDRPU)特徴と対策 胃瘻のケア 紙おむつの使い方 | |

| 5回目 | 10月7日(火) | 5.褥瘡のトータルケア(栄養・全身の管理と療養環境調整) 治療・処置の実際と看護(外科処置、陰圧閉鎖療法、洗浄等) 看護師の役割;褥瘡の予防と治療方針の決定 | |

| 6回目 | 11月4日(火) | 6.寝たきりにならないためのフットケア-足を守る自己チェック指導 フットケアのススメ(指導パンフレット)に沿って | |

講座のねらい

緩和ケア 領域の基礎的な知識、技術について習得し、治療期から終末期にいたる全病期における苦痛緩和とケア的対応を自職場で中心となって実践できる人材の育成する

講師

三輪聖(ホスピス科医師)、堀華乃子(緩和ケア認定看護師)、福田かおり(緩和ケア認定看護師)

緩和ケア 領域の基礎的な知識、技術について習得し、治療期から終末期にいたる全病期における苦痛緩和とケア的対応を自職場で中心となって実践できる人材の育成する

講師

三輪聖(ホスピス科医師)、堀華乃子(緩和ケア認定看護師)、福田かおり(緩和ケア認定看護師)

| 2025年度日程 | 内容 | 場所・時間 | |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 9月27日(土) | 受講前に看護部eラーニング がん性疼痛看護「痛みの基礎知識」がん看護「便秘症と排便ケア」「緩和ケア 呼吸困難」「緩和ケア 悪心嘔吐」の講座受講及び試験合格が必要 1,がん患者の身体症状のマネジメント がん疼痛、呼吸器症状、消化器症状、難治性の苦痛等について 2,緩和におけるケアのコツ ・アセスメントの仕方のコツ ・身体症状の強い患者へのケアのコツ ・困難なケースへ対応する時のコミュニケーションのコツ ・家族との関わり方のコツ ・エンゼルケアのコツ 等々 | ホスピス 2階研修室 13時30分~16時30分 |

| 2回目 | 10月4日(土) | 受講前に看護部eラーニングがん看護「緩和ケア 看取りの時期の身体の変化」「緩和ケア 終末期せん妄」の講座受講及び試験合格が必要 1,がん患者の精神心理面のケア 精神症状(せん妄、不安抑うつ等)や心理的苦痛に対するアセスメントとケア 2,看取りのケア 看取りの時期の身体の変化、症状マネジメント、家族(子供含む)の悲嘆へのケア 3,事例検討 ケースを元に、これまでに学んだ事を統合し、臨床現場で行かせるように包括的アセスメントとケアについて学習する | ホスピス 2階研修室 13時30分~16時30分 |

講座のねらい

がん放射線療法の基礎的な知識、技術を習得して看護実践に活かすことが出来る人を育成する。

講師

西野奈々江(がん放射線看護認定看護師)、放射線治療科技師

がん放射線療法の基礎的な知識、技術を習得して看護実践に活かすことが出来る人を育成する。

講師

西野奈々江(がん放射線看護認定看護師)、放射線治療科技師

| 2025年度日程 | 内容 | 場所・時間 | |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 10月18日(土) | 受講前に、がん看護eラーニング「放射線治療の基礎」の講座受講及び試験合格が必要 | ホスピス 2階研修室 ※②は放射線治療室 9時30分~12時30分 |

| ①. 放射線治療とは 放射線治療の基礎知識 有害事象とは 治療を受ける患者の看護 ②. 放射線治療の実施 治療を受ける患者の体験をしよう ③. がん治療における放射治療の役割①根治照射 根治照射の特徴 根治照射受ける患者の看護 セルフケア支援 | |||

| 2回目 | 11月15日(土) | 受講前に、がん看護eラーニング「がん治療による皮膚障害」「化学療法/放射線治療 口腔粘膜炎」の講座受講及び試験合格が必要 | ホスピス 2階研修室 13時30分~16時30分 |

| ④.がん治療における放射線治療の役割②緩和照射 緩和照射とは、安楽な治療のために看護師ができること 事例検討 ⑤.急性有害事象①皮膚炎 発生機序とケアについて 皮膚炎を知りケア指導をしよう 講義と演習 ⑥.急性有害事象③粘膜炎 発生機序とケアについて 粘膜炎を知りケア指導をしよう | |||

講座のねらい

Ⅰ フィジカルアセスメント入門編日常の中の状態変化を見極める看護師の育成。

症状別の観察とアセスメント症状別の観察力の育成。

講師

大瀧友紀(クリティカルケア認定看護師)

Ⅰ フィジカルアセスメント入門編日常の中の状態変化を見極める看護師の育成。

症状別の観察とアセスメント症状別の観察力の育成。

講師

大瀧友紀(クリティカルケア認定看護師)

| 2025年度日程 | 内容 | 場所・時間 | |

|---|---|---|---|

| Ⅰ フィジカルアセスメント入門編 日常の中の状態変化を見極める看護師の育成。 | 6月10日(火) | 1.日常業務に役立つ バイタルサインと身体の見方 急性期、身体はどんな反応をしているか 内科系の見方、外科系の見方 | 救急棟3階大ホール 9:30~11:00 |

| 7月8日(火) | 2.日常業務に役立つ よく見る合併症を知る・見つける 急性疾患でよく起こる合併症を知る 医師に報告した方がいい段階とは | ||

| 8月12日(火) | 3.病棟であった事例を振り返る(コードブルー事例・持ち込み事例で) | ||

| 症状別の観察とアセスメント 症状別の観察力の育成。 | 9月16日(火) | 4.痛みを訴えた時のフィジカルアセスメントと最初の対応 ・急ぐ痛みを見分ける -頭痛、胸痛、腹痛- 事例で学ぶ&デモ | |

| 10月14日(火) | 5.反応が低下した時のフィジカルアセスメントと最初の対応 ・急ぐ意識障害を見分ける 危ない意識障害のサインと対応 事例で学ぶ&デモ | ||

| 事例の振り返り | 11月4日(火) | 胸痛・意識障害・発熱・・・医師報告を急ぐもの 事例で学ぶ・自職場 事例で考える (これまでに困った事例を振り返る) ※ この回は参加しなくても修了試験 受験可能 | |

講座のねらい

がん化学療法の基礎的な知識、技術を習得して看護実践に活かすことが出来る人を育成する

講師

加藤亜沙代(がん薬物療法看護認定看護師)

受講前にがん看護eラーニング「がん化学療法看護/放射線療法看護 口腔粘膜炎」「がん化学療法看護/放射線療法看護 皮膚障害」「がん化学療法看護 がん化学療法とは」「がん化学療法看護 悪心・嘔吐」「がん化学療法看護 抗がん剤の安全な取り扱い・血管外漏出」「がん化学療法看護 骨髄抑制」の講座受講及び試験合格が必要

がん化学療法の基礎的な知識、技術を習得して看護実践に活かすことが出来る人を育成する

講師

加藤亜沙代(がん薬物療法看護認定看護師)

受講前にがん看護eラーニング「がん化学療法看護/放射線療法看護 口腔粘膜炎」「がん化学療法看護/放射線療法看護 皮膚障害」「がん化学療法看護 がん化学療法とは」「がん化学療法看護 悪心・嘔吐」「がん化学療法看護 抗がん剤の安全な取り扱い・血管外漏出」「がん化学療法看護 骨髄抑制」の講座受講及び試験合格が必要

| 2025年度日程 | 内容 | 場所・時間 | |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 10月18日(土) | Ⅰがん化学療法概論 がんとは何か、抗がん剤の作用機序、治療選択の考え方など | ホスピス 2階研修室 13時30分~16時30分 |

| Ⅱ抗がん剤の安全な取り扱い・安全な投与(過敏症・血管外漏出含む) 抗がん剤を投与される患者・取り扱う医療者の安全を守るために必要な知識・技術など | |||

| Ⅲがん化学療法の副作用を最小限にするためのセルフケア支援患者が抗がん剤治療を受けながら生活する力や副作用対策方法を獲得してもらうために必要な考え方のポイント | |||

| 2回目 | 11月15日(土) | Ⅳがん化学療法の副作用とケア ①悪心・嘔吐 など 副作用症状のメカニズムと対策、具体的なケア方法を事例検討 | ホスピス 2階研修室 9時30分~12時30分 |

講座のねらい

中村みどり 颯田千絵子(感染管理認定看護師)

受講前にeラーニング「標準予防策と感染経路別予防策」「器具の処理方法」の講座受講及び試験合格が必要

- 病院感染を防止する為の、基礎的な知識と技術を提供する。

- 職場内で中心となり感染予防の行動を推進することができる人材を育成する。

中村みどり 颯田千絵子(感染管理認定看護師)

受講前にeラーニング「標準予防策と感染経路別予防策」「器具の処理方法」の講座受講及び試験合格が必要

| 2025年度日程 | 内容 | 場所 | |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 5月7日(水) | 標準予防策 ・標準予防対策とは ・手指衛生の方法と5つのタイミングの演習 | 第4会議室 17時30分~19時00分 |

| 2回目 | 6月4日(水) | 感染経路別予防策 ・感染経路別予防策とは ・個人防護具の着脱の演習 | |

| 3回目 | 7月16日(水) | 感染防止技術 ・カテーテル関連血流感染予防対策 ・カテーテル関連尿路感染予防対策 | |

| 4回目 | 8月20日(水) | 職業感染予防対策 ・針刺し・切創,血液・体液曝露時対策 ・流行性ウイルス疾患・感染予防対策 | |

| 5回目 | 9月17日(水) | 感染症発症時(アウトブレイク時)の対応,検体採取 ・感染症発症時の対応 ・適切な検体採取の時期と方法 | |

| 6回目 | 10月15日(水) | 冬季に流行する疾患の感染予防対策 ・ノロウイルス・インフルエンザに対する予防対策 ・吐物・排泄物の処理方法の演習 | 第7会議室 17時30分~19時00分 |

講座のねらい

ICU、リカバリー領域看護の基礎的な知識、技術を習得し看護実践に活かすことのできる人材の育成

講師

大石佐奈美(集中ケア認定看護師)

ICU、リカバリー領域看護の基礎的な知識、技術を習得し看護実践に活かすことのできる人材の育成

講師

大石佐奈美(集中ケア認定看護師)

| 2025年度日程 | 内容 | 場所 | |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 6月21日(土) | 1. 侵襲と生体反応 外的、内的侵襲を受けたときの生体反応について | 第4会議室 9時30分~12時30分 |

| 2. フィジカルアセスメント(循環) 日頃の看護に必要な循環の観察ポイント(正常心音聴取方法など) | |||

| 3. フィジカルアセスメント(呼吸) 日頃の看護に必要な呼吸の観察ポイント(呼吸音聴取方法など) | |||

| 2回目 | 9月13日(土) | 4. 人工呼吸器装着患者の看護 人工呼吸器装着患者の特徴と看護ケア(VAP予防・体位管理など) | |

| 5. 早期リハビリテーション 重症患者へのリハビリ介入方法と廃用症候群について | |||

| 6. 重症患者の栄養管理 重症患者の栄養管理方法について | |||

講座のねらい

周術期(手術決定~退院)を通した麻酔や手術手技などによる患者への影響を学習し手術を受ける患者看護に活かすことが出来る。

講師

大野修(手術看護認定看護師)

周術期(手術決定~退院)を通した麻酔や手術手技などによる患者への影響を学習し手術を受ける患者看護に活かすことが出来る。

講師

大野修(手術看護認定看護師)

| 2025年度日程 | 内容 | 場所 | |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 5月8日(木) | 1.術前準備 手術決定(意思決定支援含む)から既往に対するリスク、術前準備処置(中止薬品・続行薬品・絶飲食・静脈血栓塞栓予防など) | 第4会議室 17時30分~19時00分 |

| 2回目 | 6月12日(木) | 2.体温管理 術前・術中・術後を通して手術を受ける患者の体温変化と身体への影響について | |

| 3回目 | 7月10日(木) | 3.手術における輸液管理 手術における基本的な輸液管理について | |

| 4回目 | 8月14日(木) | 4.全身麻酔 全身麻酔による身体への影響や全身麻酔に使用する薬品の特徴や挿管方法について | |

| 5回目 | 9月11日(木) | 5.局所麻酔 各局所麻酔方法(脊髄クモ膜下麻酔、硬膜外麻酔、末梢神経ブロックなど)や使用する薬品について | |

| 6回目 | 10月9日(木) | 6.手術侵襲 手術による侵襲によって生じる身体への影響について | 第7会議室 17時30分~19時00分 |