検査を受けられる方へ

一般撮影(レントゲン)とはX線を用いて写真撮影を行います。人体にX線を照射し、

透過したX線を検出器で読み取り、画像化することで体内の様子を知ることができる検査です。

検査を受けるにあたって

・金属(ネックレス・ピアス・ヘアピンなど)や、プラスチック・湿布・カイロなどは写真に写るため、撮影部位に入る場合は、あらかじめ外すようにお願いしております。

・ペースメーカーや自己血糖測定器(リブレ)を装着されている方は事前に担当技師にお声かけください。

・妊娠している方や妊娠の可能性のある方は、検査前に医師または担当技師にお伝えください。

・検査着も用意しておりますので、必要な方はお声かけください。

TV検査とはX線を用いて体の中を透視し、動画としてリアルタイムにTV画面上で透視観察や撮影をしながら検査を行います。

消化器系・整形系・泌尿器系・呼吸器系などあらゆる検査に対応可能です。

検査を受けるにあたって

・金属(ネックレス・ピアス・ヘアピンなど)や、プラスチック・湿布・カイロなどは写真に写るため、撮影部位に入る場合は、あらかじめ外すようにお願いしております。

・ペースメーカーや自己血糖測定器(リブレ)を装着されている方は事前に担当技師にお声かけください。

・妊娠している方や妊娠の可能性のある方は、検査前に医師または担当技師にお伝えください。

・検査着も用意しておりますので、必要な方はお声かけください。

ポータブル撮影とは、病室や救急室、手術室などで、動くことのできない患者さんのベッドサイドで撮影ができる移動型のX線撮影装置を用いた撮影です。

病棟や救急室、手術室など、あらゆる場所にて必要時に迅速に撮影ができるようになっています。

マンモグラフィ検査とは乳房専用のX線撮影のことをいいます。装置を用いて乳房を圧迫し、薄くのばした状態で撮影します。マンモグラフィ検査により、乳がんの初期症状である微細な石灰化や、セルフチェックや触診ではわかりにくい小さな病変を画像として捉えることができます。当院はマンモグラフィ検診施設・画像認定を取得しており、撮影はすべて女性技師が撮影を担当します。質問・疑問点がありましたら気軽にお声かけください。

検査を受けるにあたって

・上半身は専用のガウンを着用していただきます。その際、ネックレスや眼鏡は外してください。

・また、制汗剤やパウダーなどは画像に写る可能性がありますので、検査前に拭き取ってください。

・乳房を圧迫して撮影しますので、ご気分の優れない方はすぐに担当技師にお声かけください。

ESWLとは衝撃波を身体の外から結石に向けて照射し、筋肉や他の増器を傷つけることなく、結石のみを細かく破砕する治療法です。砕かれた結石は尿とともに自然に体外に排出されます。尿路結石の場合は日帰りにて治療することが可能です。

また、尿路結石以外に膵石や胆石にも照射することができます。

CTとは、Computed Tomography(コンピュ-タ-断層撮影)の略になります。X線を回転させながら照射することで、体の中を輪切りにしたような画像を作成できます。患者様は、基本的に検査台に横になった状態で検査をしていきます。

検査を受けるにあたって

CTは撮影範囲内に金属製のものを身につけていますと、ア-チファクトを生じてしまい正しく検査が行えない場合があります。そのため、外すことの可能な金属類は外して頂き、お召し物に金属が付いている場合は着替えて頂くことがあります。CT検査を受けられる場合は、可能な限り金属が付いていない服装でお越しください。

食事制限について

以下の患者様には、CT検査前3時間のお食事を控えて頂いております。

・造影CT検査を受けられるすべての患者様

・主治医、受診されている診療科より食事制限の指示を受けられている患者様

※不明な方は、受診されている診療科までお問い合わせください。

女性の方へ

妊娠している方や妊娠の可能性のある方は、検査前に医師または担当技師にお伝えください。

放射線被ばくについて

当院では、撮影の際にAI技術を用いた最新の技術を使用して撮影を行っているため、従来の画質を担保しながら少ない線量で撮影を行うことが可能です。

最新CT装置の紹介

2021年3月より、最新型320列CT装置Aquilion ONE/NATURE(キャノンメディカルシステムズ社製)が稼働致しました。

このCTの特徴は

・160mmを最短0.275秒で撮影可能

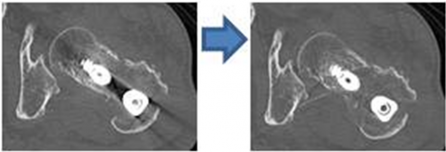

・金属ア-チファクト低減が可能なアプリケ-ションの搭載

・AI技術を用いた画像作成

※AI(ディープラーニング再構成)とは、CT画像からノイズ部分を分析し、ノイズを低減する最新の技術

となっています。

金属アーチファクト低減アプリケ-ション使用画像

血管造影とは、手首や太ももの付け根の血管からカテーテルと呼ばれる細い管を挿入し、目的の血管内にて造影剤を注入してX線撮影を連続的に行うことで動脈瘤の有無、血管の狭窄や閉塞、腫瘍の分布など血管の形態や流れを調べる検査です。

また、この技術を使って腫瘍の栄養血管を塞栓したり、狭い血管を拡張させたりする血管内治療をIVR(Interventional Radiology:画像下治療)といいます。

当院では、頭部から手足に至るまで診断を行うだけでなくIVRを積極的に行っています。

血管造影検査・治療を受ける患者様へ

・血管造影室では、ほとんどの場合X線造影剤を使います。過去にCT検査でX線造影剤を使って身体に異常(吐き気・かゆみ等)があった方は、事前にスタッフに申し出てください。

・検査、治療中の安静時間が数時間と長い場合もあります。安静を保つことに不安がある方は、事前にスタッフに相談してください。

・検査、治療が終わるとカテーテルを抜き、穿刺部を押さえて止血します。

穿刺した部位によって検査後の安静の時間は異なります。安静時間は医師または看護師からお伝えします。

第1血管撮影室

装置名 Allura Xper FD20/20 (株)フィリップスエレクトロニクスジャパン

頭部、胸部、腹部、四肢領域に使用

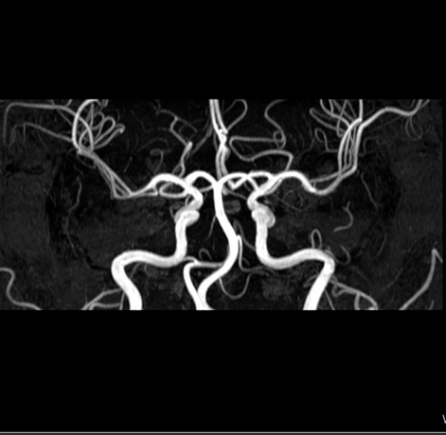

カテーテルを用いて頭頸部血管造影を行い、脳の動脈、静脈、毛細血管の状態、血管の走行から脳内の病変の診断をする検査です。この検査により脳動脈瘤、脳動静脈奇形(AVM)、脳動脈閉塞及び狭窄などの血管異常の検索と治療を行います。

主な手技

脳血管造影・脳動脈瘤コイル塞栓術・頚動脈ステント治療(CAS)・脳血栓回収術

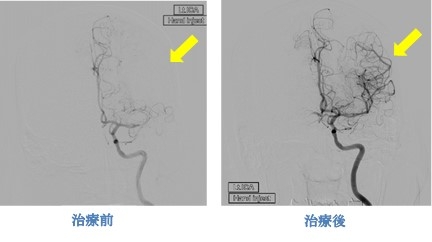

脳血栓回収術

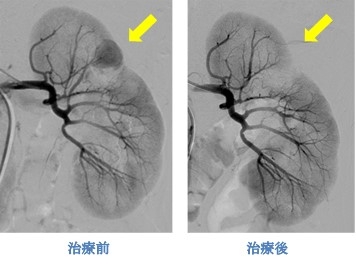

カテーテルを用いて腹部血管造影を行い、病変に関与する血管を診断します。この検査により全身の様々な疾患に対する血管を人工的に閉塞させる治療を行います。

主な手技

肝動脈塞栓療法(TAE)・肝動脈化学塞栓療法(TACE)・様々な出血に対する塞栓術

腎動脈塞栓術

カテーテルを用いて上肢血管造影を行い、透析患者様のシャントの血流を診断します。この検査によりシャントの閉塞及び狭窄の治療を行います。

主な手技

上肢シャント拡張術

上肢シャント拡張術

装置名 Trinias B12 (島津メディカルシステムズ株式会社)

心臓、下肢領域に使用

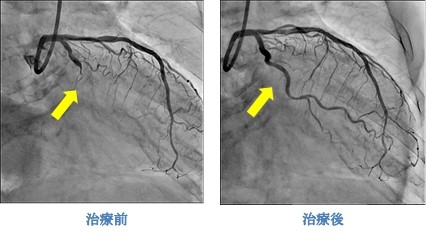

心血管造影・治療

カテーテルを用いて冠動脈造影を行い、どの血管がどの程度細くなっているか、またどの血管が詰まっているのかを調べます。その他、カテーテルを心臓までもっていき、心臓の働きや病気の種類・重症度を詳しく調べることもできます。

狭くなった血管に対しては、先端にバルーン(風船)やステント(金属を網の目状にした筒)を取り付けたカテーテルでバルーンを内側から膨らませて血管を押し広げる治療を行います。

異常な回路や異常な部分に対しては、カテーテルを用いて焼灼または冷凍凝固を行い、不整脈を抑える治療を行います。

主な手技

冠動脈造影(CAG)・経皮的冠動脈インターベンション(PCI)・ローターブレーター・方向性冠動脈粥腫切除術(DCA)・アブレーション

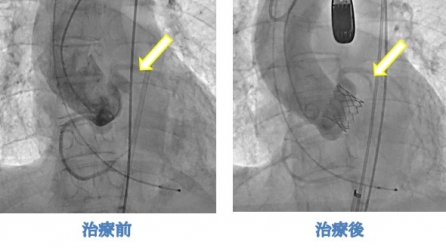

経皮的冠動脈インターベンション(PCI)

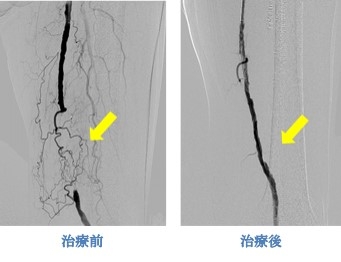

カテーテルを用いて下肢血管造影を行い下肢血管のうちどの血管がどの程度細くなっているか、またどの血管が詰まっているか調べます。また、狭くなった血管にバルーンを挿入し狭窄を拡張、ステントを狭窄部位に留置して狭くなった動脈の内腔を内側から押し広げる治療を行います。

主な手技

下肢血管造影、下肢動脈拡張術

下肢血管拡張術

装置名 Artis pheno シ-メンスヘルスケア株式会社

心臓、大血管領域の治療に使用

※ハイブリッド手術室とは、手術台と血管線撮影装置を組み合わせた手術室のことです。

足の付け根や肩の動脈、もしくは肋骨の間を小さく開いてカテーテルを挿入し、病気となった大動脈弁に人工弁を植え込みます。この治療を経カテーテル的大動脈弁留置術 (TAVI)といいます。大動脈弁狭窄症が高度で心臓手術(開心術)による大動脈弁置換術を受けるのが困難な場合に適応となります。

経カテーテル的大動脈弁留置術 (TAVI)

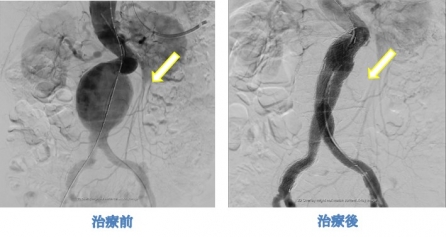

足の付け根を小さく開いてシースを挿入し、大動脈瘤に対してバネ付きの人工血管を内側で拡張させることで、大動脈瘤を内側から塞ぎます。この治療をステントグラフト内挿術(TEVER/EVER)といいます。胸腹部を切開しないため全身への負担は小さい手技になります。

ステントグラフト内挿術(EVER)

MRIは磁場や電磁場を使用した画像化システムです。放射線を使用しない為、被ばくの

心配はありません。磁場を発生させる際に装置から工事現場のような大きな音がします。撮像方法を変えることにより様々なコントラスト画像が得られ、CTと比べて脳、脊椎、前立腺や子宮などの骨盤内臓器、軟骨や靱帯などの描出に優れ、造影剤を使用せず血管を描出することもできます。

検査の流れ

1.受付

検査は予約制となっています。予約時間の15分前にMRI受付にお越し下さい。待合室がありますので検査までお待ちいただけます。

2.検査準備

検査室には貴重品、金属類を持ち込めません。身に付けている物の確認を行い、更衣室で検査着に着替えていただきます。貴重品等を更衣室に入れて施錠をして下さい。着替えが困難な方は金属のついていない服装で来院いただくか、職員にお知らせ下さい。

3.入室

担当技師の案内で検査室に入室します。再度、本人確認・金属確認をさせていただきます。検査内容によって撮像装置が限られる場合や、緊急検査対応により、予約時間通りに

ご案内できない場合があります。ご理解とご協力をお願い致します。

4.検査

検査台に寝た状態で、撮像する部位にコイルと呼ばれる器具を装着します。大きな音が

する為、ヘッドホンや耳栓を装着します。検査時間は撮像部位によりますが20分から

40分とCT検査に比べて長くかかります。体を動かすと画質が落ちてしまう為、できる

限り同じ姿勢を保つことが必要です。撮像部位によっては、アナウンスに合わせて息を

止めることがあります。また、より診断しやすくする為に造影剤を使用する場合があります。

5.検査終了

検査終了後、お着替えをしていただきます。検査後に体調不良等がございましたら職員

までお知らせ下さい。

検査の注意事項

・閉所恐怖症の方は検査を中止する場合があります。事前に職員までお知らせ下さい。

・検査中安静が保てない方は検査を中止する場合があります。

・磁力による強力な力でMRI装置に金属が引き付けられる吸着事故や、持ち込んだ金属が発熱し火傷をする危険がある為、検査室内に金属は持ち込めません。

入れ歯、ヘアピン、時計、ネックレス、指輪、ピアス等の装飾品、貼り薬、カイロ、かつら、コルセット、義肢、義眼、補聴器、置き針、発熱保温下着(ヒートテック等)など外せるものは検査前に必ず外して下さい。

・脳動脈クリップ、人工心臓弁、人工内耳、骨成長刺激器、神経刺激装置、金属片など体内金属が入っている方は検査ができない場合があります。該当する方は検査前に職員にお知らせ下さい。

・刺青、アートメイク、マグネットネイルを入れている方は発熱・火傷の恐れがあります。主治医にご相談下さい。また、マスカラ、アイライン、アイシャドウなどの化粧品に金属成分が含まれている場合も同様に火傷の恐れがありますので当日はご遠慮下さい。

・カラーコンタクトレンズを装着したままの検査はできません。当日はご使用を控えていただくか、検査前に外せるようコンタクトレンズケースを持参する等準備をお願いします。

・条件付MRI対応ペースメーカーが入っている場合を除き、心臓ペースメーカーが入っている方は検査を受けることができません。

・妊娠14週未満の方はMRI検査を受けることができません。事前に主治医にご相談

下さい。

食事制限について

腹部(肝臓・胆嚢・膵臓等)の検査を行う方は、検査予約時間の3時間前から食事、水分の摂取を控えて下さい。他検査で制限が無ければMRI検査後の食事制限はありません。

MRI用造影剤について

気管支喘息、過去にMRI造影剤により副作用歴のある方、腎臓の機能が悪い方、妊娠中及び授乳中の方は造影剤を使用できない場合があります。事前に主治医にご相談下さい。

その他、ご不明点は担当技師にお尋ね下さい。

当院の特色

・当院のMRI検査は、予約検査を基本としますが、診療上必要と判断される場合は、当日の緊急検査にも対応しています。夜間帯も急性期脳梗塞を疑う患者に対して緊急検査を行っています。

・全身の様々な部位の検査を行っています。脳・脊椎・腹部をはじめ、指先などの細かな部位、心電図や呼吸と同期させて心臓や胸部などの動きのある部位の撮像にも対応しています。

・2023年にPHILIPS社製のElition 3.0T及びIngenia 3.0T Evolutionが導入されました。従来までの高速撮像法にA.I.技術が新たに搭載され、より短時間にかつ高画質な画像検査が可能となりました。また、トンネル径が標準より大きい70cmの装置を導入しているため、閉所恐怖症の方や体格の大きな方でも圧迫感が少なくトンネル内も明るい環境で検査を受けていただけます。検査台のマットレスに関しては、海外の寝具メーカーと共同開発された快適性の良いマットレスを使用し、検査時の不快感を低減しています。

・小児の検査も実施しています。安全に検査を行うために鎮静剤を使用し、眠った状態で検査を受けていただく場合があります。

・条件付MRI対応ペースメーカーが入っている方の検査も実施しています。事前に検査対応可能か確認を行い、検査当日も循環器医師、臨床工学技士が立会いますので安心して検査を受けていただけます。

・鎮静剤を使用した小児の検査、条件付MRI対応ペースメーカーが入っている方の検査は、安全に検査を実施するため、検査日を限らせていただいています。ご理解とご協力をお願い致します。

脳MRA

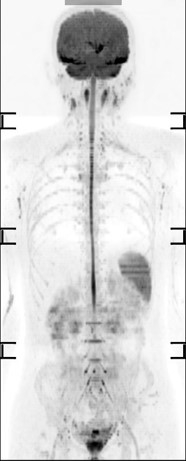

全身拡散強調画像DWIBS

核医学(RI)検査は、微量の放射線を出す検査薬を投与し、体内の臓器や病変部に取り込まれた検査薬から放出される放射線を専用のカメラで撮影することで、臓器の血流状態や機能、病気の広がり等を調べる検査です。

放射性医薬品とは

核医学検査で用いる検査薬は放射性医薬品といい、放射線を出すラジオアイソトープ(RI)で目印をつけています。特定の臓器や組織に集積する性質を持つ薬剤にRIを目印として付けて投与すると、目的臓器に集積した放射性医薬品から出た放射線を画像化することが出来ます。

投与された放射性医薬品は、物理的減衰や排泄などにより、数時間~数日で体内から消失します。

また、副作用が少ないことが知られており、腎機能が低下している方や、造影剤アレルギーがある方にも受けて頂ける検査です。

被ばくについて

核医学検査1回あたりの被ばく線量は、0.5~20mSvです。これはX線検査やCT検査でうける被ばく線量と同程度と考えられます。

前処置について

検査によっては、飲食の制限や下剤服用等の前処置が必要な場合があります。

検査についての案内をよくご確認のうえ当日お越しください。

予約について

核医学検査で使用する薬は使用期限が非常に短く、予約に合わせて発注・準備をしております。そのため、予約の変更は極力ご遠慮ください。やむを得ず変更が生じた場合は、検査前日までにご連絡ください。

女性の方へ

妊娠及びその可能性のある方や授乳中の方は、検査を中止する場合があります。検査前に必ずお申し出ください。

当院の特色

当院で行われている代表的な検査としては、「心筋シンチグラフィ」と「骨シンチグラフィ」があります。その他にも、脳の血流を評価する「脳血流シンチグラフィ」、認知症診断を目的とした「黒質線条体シンチグラフィ(ダットスキャン)、全身の炎症などの評価をする「ガリウムシンチグラフィ」、腎臓の形態や機能を評価する「腎シンチグラフィ」など多くの検査を行っています。

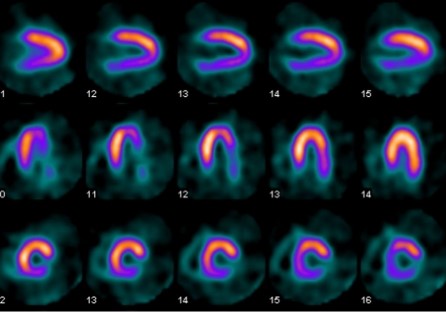

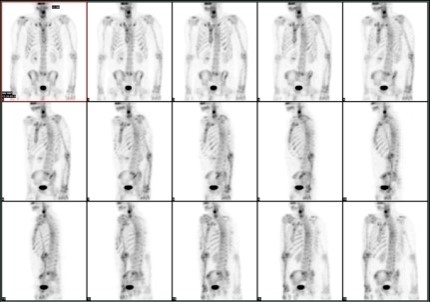

心筋血流シンチグラフィ

骨シンチグラフィ

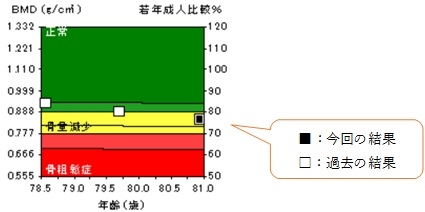

骨塩定量検査は、骨の構成要素であるカルシウムやミネラル成分の量(骨密度)を測定する検査です。主な検査目的は、骨粗鬆症に対する診断や治療効果の判定、投薬治療による骨密度の変化を観察することです。

当院では、日本骨粗鬆症学会ガイドラインで推奨されているDXA法を用いた検査を行っています。

検査の特徴

・DXA(Dual-energy X-ray absorptiometry)法

微量な2種類のX線を照射して骨密度を測定する検査で、低被ばくでありながら精度の高い測定が可能です。

・結果について

測定結果はわかりやすくグラフ表示されます。

定期的に検査を行うことで、過去の検査結果と比較し骨密度の変化を見ることができます。

・ボタンや金具等は検査に影響します。検査の際、脱衣や検査着にお着替えいただく場合があります。

・主に、腰椎・大腿骨で測定を行います。当該部位に金属がある場合は、担当技師にお申し出ください。

・妊娠及びその可能性のある方は、検査を中止する場合があります。検査前に必ずお申し出ください。

放射線治療は主に体内のがん細胞に対して放射線を照射することで、

がんの根治や抑制、がんによる痛みの緩和を目指しています。

1回の治療は約15~30分程で終了するので外来通院での治療も可能です。

寝台の上で動かずに寝た状態で治療するため、クッションや枕を使用してなるべく患者様が楽な姿勢でいられるよう工夫しています。

放射線に痛みや熱さを感じることはないので安心して治療を受けていただけます。

治療開始までの流れ

1. 放射線治療専門医が診察し、種々の検査結果をもとに、適切な放射線治療の方法を説明します。

2. 実際に治療するときと同じ姿勢をとっていただき、CTの撮影を行います。

専用の固定具の作成や、皮膚のマーキングも行います。

3. 治療計画とは、CT画像を用いて最適な治療範囲や照射方向を決めるためのものです。治療開始までに多くの検証をおこない安全性の確認をします。

4. 治療は月~金の週5日間(土・日・祝日は除く)毎日行います。

治療計画CTの際につけた皮膚の印に位置を合わせて治療を行います。

前処置について

治療部位(膀胱・前立腺等)によっては治療前に排便や蓄尿等の前処置をしていただくことがあります。そのために、予約時間よりも早めに来院していただく場合もあります。

印を消さないように

治療の際は皮膚に書いた印を見て位置合わせを行っています。

重要な印ですので、体を洗うときは強くこすらず泡で軽く押さえるように洗ってください。

万が一印が消えてしまった場合は、ご自身で書き足すことはせずに放射線治療科までご連絡ください。

また、印のインクが服に付着することがありますので、治療中はインクが付着しても大丈夫な服や下着を着るようにお願いします。

副作用について

放射線による副作用は治療部位によって発症時期や程度は異なります。

治療中に気になることがありましたら気軽にご相談ください。

当院の特色

当院では前立腺癌に対して、密封小線源治療も行っています。

密封小線源治療とは放射線を出す小さな線源(カプセル)を前立腺内に埋め込み、前立腺の内部から放射線を照射する治療法です。

埋め込む数は約60個程度で患者様によって異なります。埋め込む位置は、治療計画装置を用いて、尿道や直腸などの他の臓器への影響が少なく治療効果が高い場所を選びます。

線源から放出される放射線は徐々に減少し、1年くらいで無くなります。カプセルは永久に前立腺に残りますが、身体への影響はありません。

一般撮影(レントゲン)

A:X線は人体を透過した量を白黒の画像として表します。

金属やボタンなど硬いもの、また刺繍やワッペン等の凹凸があると画像に写ってしまい診断の妨げになってしまいます。

下着に関しても、ゴムの締め付けがあるものは外したり避けたりしていただく場合がございます。

検査着が必要な場合は撮影担当技師にお申し付けください。

Q:息を止めるのはなぜですか?

A:息を止めていただくことで、臓器の動きのブレを防いだり、体の動きを抑えることが出来ます。

胸の撮影は、肺に空気を多く入れ広く見えるように、息を吸って止めていただきます。

Q:何回も撮影するのはなぜですか?

A:1方向からの画像では見逃してしまう骨折や病変も存在するため、多方向から撮影することがあります。

その際、身体の向きや姿勢を変えていただく場合がございます。

乳房撮影(マンモグラフィ検査)

A:主に以下の理由があります。

・乳房を板で挟み薄くすることで、乳腺を広げて病変を見やすくする。

・撮影中に乳房が動いてしまうことがないように押さえる。

・乳房の厚みが薄くなればなるほど、放射線被ばくが少なくなる。

Q:片方の乳房だけが気になっているのに、両方の乳房を撮影するのはなぜですか?

A:左右を見比べて診断するためです。

乳腺の分布は個人差があるため、片方の乳房撮影だけでは病変を見つけることが困難です。

左右を見比べることで、わずかな乳腺の異常を発見しやすくなります。

CT検査

A:通常のCT検査であれば、5分~10分程度ですが、造影剤を使用するCT検査の場合は約20分程度お時間をいただきます。

Q:造影剤とはどのようなもので、どうして使用するのですか?

A:造影剤とはヨードという成分を含んだ薬剤で、静脈より注射・注入し、検査を行います。

造影剤を使用することで病変を明瞭に観察できたり、血管の状態を評価したりすることができます。

Q:造影剤を使用すると副作用はありますか?

A:造影剤を使用すると副作用が発症する可能性があります。

統計上、軽い症状の発症率は1~2%程度と言われており、症状としてはかゆみ、くしゃみ、吐き気などが生じます。

また、極めてまれですが、0.01~0.02%程度の確率で血圧低下、呼吸困難など重い症状を発症することもあります。

嘔吐物による誤嚥を防ぐために造影CT検査を受ける方には、検査前3時間の絶食をお願いしています。

当院では、緊急時における体制を整えて検査をしています。

造影剤について不安なことや分からないことがありましたら、スタッフにお声かけください。

MRI検査

A:基本的には大丈夫です(材質の確認が必要になります)。身体に埋め込まれた人工的なものの大多数はMRIに対応している物ばかりです。骨折の固定に使用されるプレートやボルト等の骨にしっかり固定された物は動く危険性もほとんどなく安全に検査を受けられますが、金属の入っている部位は画像がひずんでしまい診断不能になる場合があります。さし歯、ステント、ペッツ、人工骨頭、人工関節、人工血管なども同じです。

Q:MRIの検査を受けて被ばくなどの副作用はないですか?

A:MRIは放射線を用いないので、放射線被ばくはありません。検査中に大きな音がするため、適切な防音措置をとらないと聴覚に障害が現れることがあります。当院ではヘッドホンを着用していただくことで、耳を保護した上でMRI検査を行っています。

核医学検査

A:核医学検査は放射線を出す薬を投与して検査を行っています。薬の多くは尿から体の外に出ていきますので、医師から止められていない限り、できるだけ水をたくさん飲んでいただくと良いでしょう。

検査後は普段通りに生活していただいて構いませんが、半日程度(検査によって多少異なります。)は患者様ご自身の体から放射線が放出されていますので、小さなお子様とはなるべく距離を取って抱っこや添い寝は避けるようにしてください。

Q:放射性医薬品での副作用はありませんか?

A:微量の放射線被ばく以外には、副作用はほとんどありません。CT検査などで使用されるヨード造影剤と比べても、副作用はかなり少ないです。

放射線治療

A:放射線治療は外部照射(高エネルギーの放射線を身体の外から照射する治療)と内部照射(放射性物質を身体に埋め込むなどの治療)の2種類に分けられます。外部照射は放射線が瞬時に体内を通り抜け患者様の体内に残ることはありませんので、一緒にいていただいても問題ありません。内部照射は必ず入院をして治療を行い、周囲に影響のある放射線量ではなくなってから退院していただきますので問題ありません。

Q:土日、祝日の照射が休みですが、治療の効果は弱くなりませんか?

A:これまでの長い放射線治療の積み重ねから、「週5回の照射でうまく治療できる」ように、1回の照射線量が考慮されています。その全治療期間の中では、数日程度の祝日による休止が入っても治療効果には大きな差がないと考えられています。

また、ゴールデンウィークなどの大型連休で、治療効果に影響が出る可能性がある場合は、祝日の照射を行うことがあります。

医療被ばくについて

A:小児の放射線感受性が高いのは事実です。成人に比べると放射線の影響を受けやすいとされています。しかし小児を撮影する場合は、成人と比べて身体が小さいため少ない線量で撮影を行っています。また二回撮影したことによる放射線の蓄積に関してですが、放射線自体は人体に残るものではありません。一回に多く被ばくした場合と少ない線量を複数回に分けての被ばくした場合を比較すると、複数回に分けて被ばくした場合の方が、身体の影響は少なくなります。これを分割効果と言います。こういった観点から、小児の放射線感受性に関しては深刻に考えることはなく、お子様の身体への影響は心配ありません。

Q: 妊娠中にレントゲンを撮影しました。胎児にも放射線は届いてしまうのでしょうか。

A:放射線検査は身体全体が被ばくするわけではなく、目的の部位にのみ絞って放射線を照射しています。また、下腹部を含まない撮影時はプロテクタという放射線を防護するものを装着します。したがって、下腹部が目的部位ではない場合は胎児への被ばくはほとんどない、と考えて大丈夫です。次に下腹部を含む撮影時ですが、この場合は胎児も被ばくする可能性があります。しかし、胎児への影響が出現する被ばく線量は100mGy(ミリグレイ)以上の被ばくをした場合であり、通常の放射線検査(X線検査、CT、マンモグラフィ)で100mGyを上回ることはありません。最後に、妊婦さんに対して放射線検査を行うのは、胎児への被ばくによるリスクよりも、検査によって得られる情報(利益)が上回る場合のみです。安心して検査を受けて下さい。

Q: CT検査で癌になると聞きました。本当ですか?子どもの将来が心配です。

A:CT検査は通常のX線撮影と比べて照射線量が多くなるのは事実です。しかし、X線撮影では見ることができない体内の様子を詳細に観察することが可能です。医療現場では被ばくによるリスクと、検査による患者さんの便益を考慮し、放射線検査の是非を医師が専門的な知見を基に判断します。私たち診療放射線技師は検査部位に合わせた最適な放射線量の範囲内で検査を行い、患者さんへの被ばく線量を管理しています。子どもの放射線検査でも安心して受けて下さい。

Q:子どもの放射線検査の立会いの際、親はプロテクタを着るが、子どもは着なくても大丈夫でしょうか。

A:子どもやお年寄りのX線撮影の介助をお付き添い様にお願いすることがあります。放射線防護の原則は無駄な被ばくをしないことです。患者さんにとっては必要な被ばくですが、介助者にとっては必要のない被ばくです。そのため無視できる量でも防護の対象となります。健康影響が起きるからではなく、原則を守っている行為ですから過大な危機感を抱かなくても大丈夫です。

Q: CTと似た検査にMRIがありますが、MRI検査でも被ばくするのでしょうか。

A:CTはX線の透過量の差を用いて生体内を画像化していますが、MRIは強い磁力と電波を用いて体内の水素分子の共鳴現象を利用して生体内を画像化しています。よって放射線被ばくは生じません。

-参考文献-

医療被ばく相談Q&A:日本診療放射線技師会/医療被ばく安全管理委員会

医療被ばく患者さんの不安にどう答えますか?:日本放射線カウンセリング学会/日本放射線公衆安全学会