眼科

Happiness through better vision, Your Eyes, Our Focus

幸せは目の健康から。私たちは皆様の目を守ります。

このページの目次

ご挨拶

“人生100年時代”と言われるようになり、確かに命の寿命は延びましたが、生涯に渡り視力を維持できないケースも見られるようになりました。命ある限り眼の寿命を尽きさせないためには、病気の早期発見・早期治療と日常の健康的な生活が必要です。

当科では、従来から行っております白内障手術はもちろんのこと、緑内障治療および網膜疾患(加齢黄斑変性、黄斑円孔、網膜前膜、糖尿病網膜症、網膜血管閉塞など)に対する硝子体手術、抗VEGF剤硝子体注射治療、レーザー治療などを強化し、皆様の大切な目を守り、“一生、見える目”を保てるように、患者様おひとりおひとりに合わせた診療を心掛けて参ります。患者様と医療者が協力しあいながら、皆様の大切な目を守っていきましょう。

眼科医師:尾花 明

主な対象疾患

白内障

水晶体が混濁するためにかすみがかかったように見えます。

加齢に伴うもの以外に、糖尿病、アトピー性皮膚炎、眼球打撲などいろいろな原因で起こります。

| 診療内容 | 治療はある程度進行した時点で手術を行います。通常の超音波白内障手術では2.2mm幅の切開創からアクリル性眼内レンズを挿入します。 |

|---|

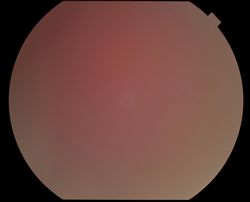

加齢黄斑変性症

網膜の中心を黄斑と呼びますが、この部位の神経が障害される病気です。

50歳以上の方に起こり、症状は視野の中央部分の影や物が歪みます。

滲出型(脈絡膜新生血管を伴い出血や浮腫を生じるもの)と萎縮型(新生血管は見られないが神経が萎縮するもの)の2つの病型があります。

| 診療内容 | 滲出型の治療は、血管内皮増殖因子阻害剤(抗VEGF剤)の硝子体内注射を行っています。 抗VEGF剤の開発により視力予後は改善されましたが、いまだ難治症例もあります。早期発見と早期治療が重要です。 萎縮型にはルテインサプリメントや遮光眼鏡をお勧めしています。 |

|---|

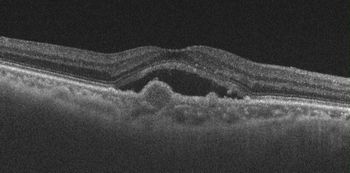

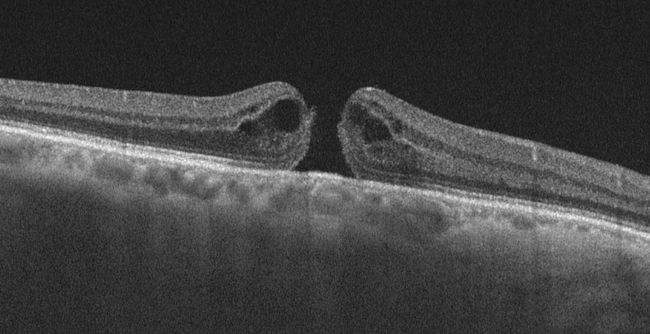

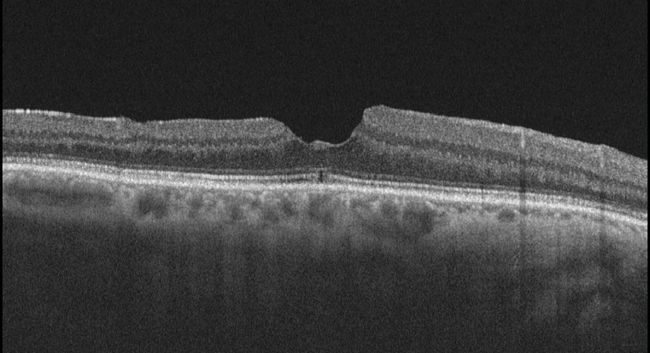

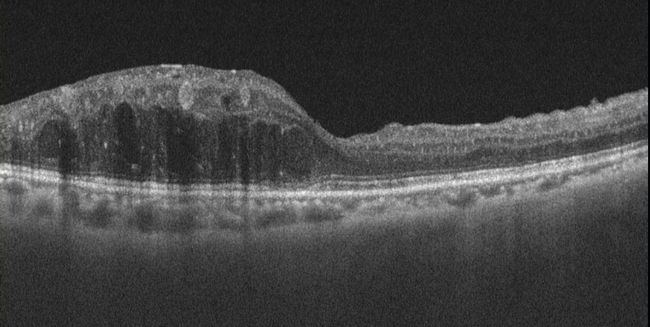

網膜断層像

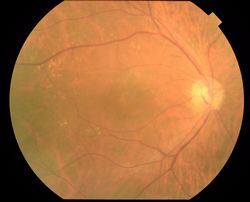

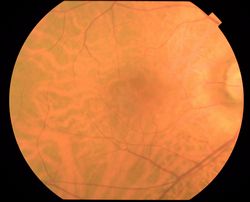

眼底写真

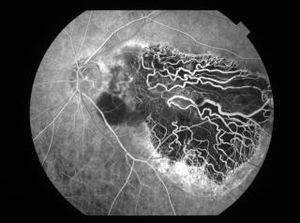

蛍光造影検査画像(FA)

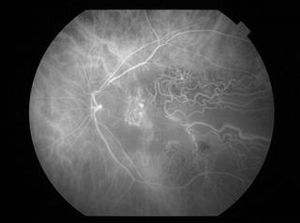

蛍光造影検査画像(IA)

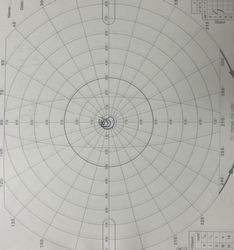

緑内障

眼球の形によって開放隅角緑内障と閉塞隅角緑内障に分けられます。

眼内に房水と呼ばれる液体が貯留して眼圧(眼の硬さ)が上がる病気です。眼圧の正常値は10~21mmHgですが、日本人には眼圧の上がらない正常眼圧緑内障が多いです。

緑内障の初期には自覚症状はなく人間ドックなどで発見されます。進行すれば視野の一部(主に鼻側が多い)が見づらくなります。失われた視野は回復しませんので早期発見が重要です。

| 診療内容 | 眼圧を下げる点眼薬の発展が目覚しく、手術を回避できる症例が増えています。点眼は決められた使用法を守ることが重要です。症状がないからといって、いい加減にしないようにしましょう。 点眼やレーザーでコントロールできない場合は手術を要します。 |

|---|

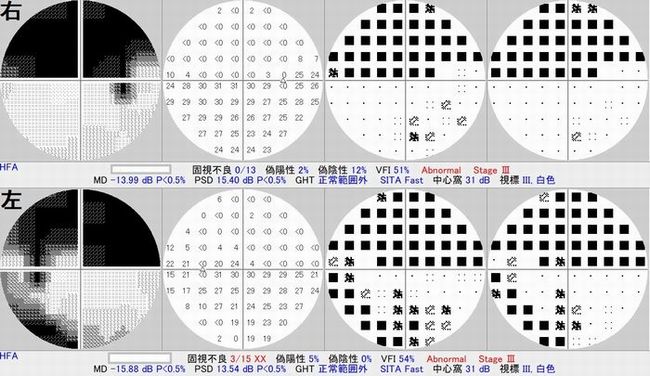

緑内障視野

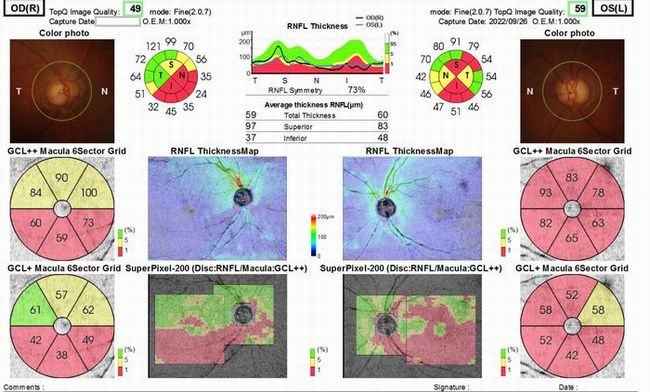

視神経解析

網膜剥離

硝子体の収縮により網膜裂孔が形成され、その裂孔から網膜の裏側に硝子体液が流入して網膜が眼球壁から剥がれる病気です。長期間放置しますと増殖硝子体網膜症に至って治りにくくなりますので、早期発見と早期治療が必要です。硝子体が収縮した時に生じる症状が飛蚊症(細かな粟粒の様なものが見える)や光視症(視野の端の方に稲光の様なものが見える)ですので、それらの症状が起これば注意が必要です。

| 診療内容 | 主として、小切開硝子体手術(25ゲージシステム)治療を行います。 |

|---|

黄斑円孔

加齢に伴って黄斑に穴があく病気が特発性黄斑円孔です。更年期以降の女性に多く、視野の真ん中が黒く見えます。

| 診療内容 | 内境界膜剥離を併用した硝子体手術により、治療成績は良好です。 |

|---|

手術前

手術後

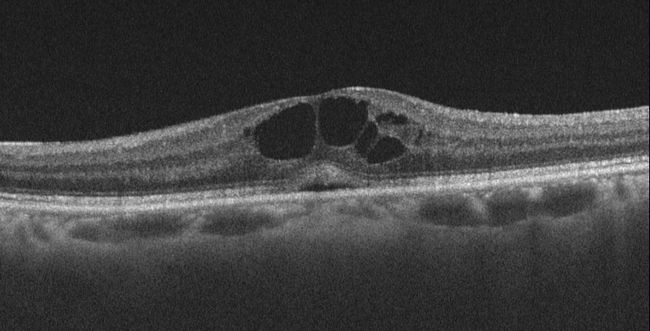

網膜前膜

黄斑部の網膜表面に薄い膜ができる病気で、物が歪んで見えます。

| 診療内容 | 硝子体手術で膜を剥がし取ります。小切開硝子体手術(25ゲージシステム)で行っています。 |

|---|

手術前

手術後

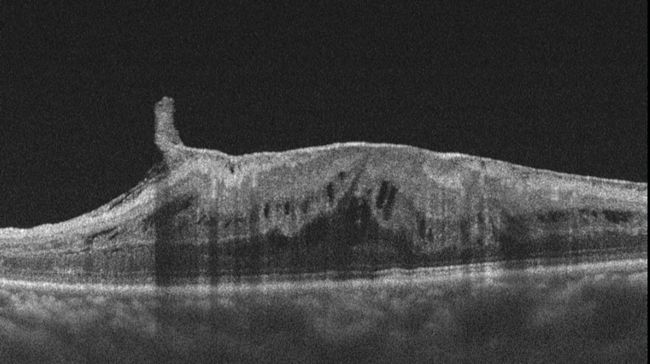

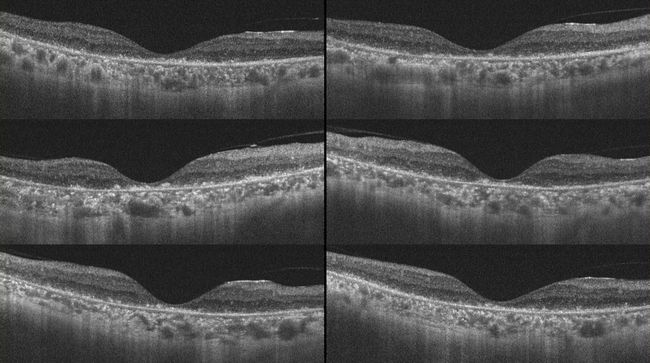

糖尿病網膜症

糖尿病では全身の小さな血管が障害されます。網膜毛細血管が壊れると網膜出血や浮腫を起こします。

進行すると毛細血管は閉塞しますが、この段階で治療を行わずに放置しますと増殖糖尿病網膜症に至ります。この状態では網膜新生血管や虹彩新生血管とよばれる異常血管ができて、眼内に大出血を生じたり、新生血管緑内障を起こし失明に至る可能性が高くなります。

| 診療内容 | 糖尿病と診断されたら、目の症状がなくても定期的な眼底検査を受けましょう。また、医師の指示に従って蛍光造影検査やレーザー治療を受けて、病気の進行を遅らせる努力が必要です。 内科的な血糖コントロールや脂質代謝異常、血圧の管理も重要です。 進行した増殖糖尿病網膜症には小切開硝子体手術(25,27ゲージシステム)を行います。また、糖尿病黄斑症(黄斑浮腫)には血管内皮増殖因子阻害剤やステロイド剤の硝子体注射治療などを行います。 |

|---|

眼底出血手術前

手術後

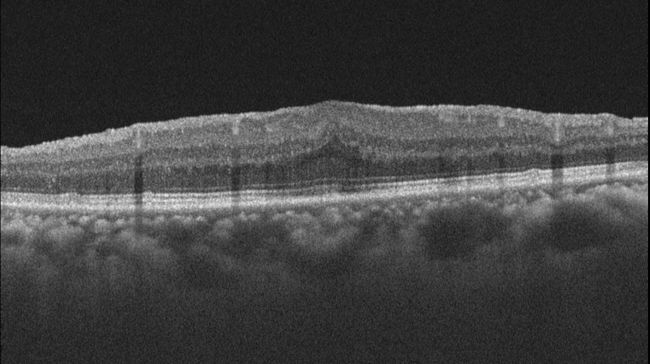

黄斑浮腫

網膜静脈閉塞症や糖尿病網膜症などに合併して、黄斑部に滲出液が溜まる状態が黄斑浮腫です。神経のむくみのために視力が下がります。

| 診療内容 | 抗VEGF剤硝子体内注射が効果的ですが、再発を起こしやすいので、繰り返し治療が必要になることが多いです。この治療でも効果が不十分な場合は硝子体手術やトリアムシノロン注射などを症例ごとに検討します。 |

|---|

ぶどう膜炎

身体の中に原因がある内因性ぶどう膜炎と感染や薬剤などが原因の外因性ぶどう膜炎があります。内因性の原因疾患には、サルコイドーシス、原田病、ベーチェット病、リウマチ、リンパ腫などがあります。一時はほとんど忘れられた結核も最近、少し増加しています。

| 診療内容 | 原因疾患ごとに他科と共同で診療に当たります。たとえばサルコイドーシスでは呼吸器内科、ベーチェット病では膠原病リウマチ内科などです。 ステロイド治療が主になりますが、免疫抑制剤を使用する場合もあります。最近は分子標的薬による治療も開発され、膠原病リウマチ内科などと併診で治療を行います。 |

|---|

網膜色素変性症

網膜視細胞(杆体細胞、錐体細胞)が徐々に変性萎縮する遺伝的疾患です。視野の周辺部が見づらくなったり、暗所で見づらく(夜盲症)なります。

| 診療内容 | 近年、遺伝子に関する研究が盛んですが、残念ながら根治療法はいまだありません。光による障害を受けやすいことから、遮光眼鏡、帽子、ルテインサプリメントなどをお勧めします。 |

|---|

弱視・斜視

弱視とは眼鏡を掛けても視力が1.2に満たない視力不良の状態です。

小児の場合、訓練により治療が可能な場合があります。

斜視とは両方の眼の向きが一致しない状態です。

小児では弱視の原因となりますので、早期発見が重要です。

| 診療内容 | 状態に応じて眼鏡やアイパッチ等による治療を行います。 当院では間欠性外斜視や後天性斜視に対する斜視訓練も行っています。 |

|---|

眼科検査室

眼科検査室の詳細はこちらをご覧ください。

眼科検査室

医師紹介

| 医師名 | 医籍 | 勤務日 |

|---|---|---|

| 野田 裕介 | 2020年 | 月曜午前 |

| 朝岡 啓 | 2014年 | 火曜午前 |

| 山口 雅也 | 2020年 | 水曜午前 |

| 尾花 明 | 1983年 | 木曜午前 |

| 朝岡 亮 | 1996年 | 金曜午前 |

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。

インストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。