褥瘡対策チームのご紹介です。

褥瘡(じょくそう)はいわゆる床ずれのことであり、寝ダコなどと表現されることもあります。

同じ姿勢で寝たり座っていたりしていると皮膚が圧迫を受け、その結果血流が途絶えて皮膚障害が起きます。ひどくなると皮膚に潰瘍ができることもあります。褥瘡ができやすいのは骨が出っぱって圧迫を受けやすい場所です。

褥瘡(じょくそう)は「姿勢」という生活習慣が要因の1つでもあるため、一度できると治りにくくなることもあります。

そのため、褥瘡(じょくそう)を作らないという「予防」が特に重要です。

褥瘡ができる主だった原因は「外力や圧迫」ですが、その他にも「皮膚、皮下組織や筋肉がうすいこと」や「栄養不良」、姿勢の崩れからくる「組織同士のずれ」、乾燥肌から皮膚が「摩擦」を受けやすくなっているため等々要因は多々存在します。これらの要因をできるだけ少なくすることが褥瘡(じょくそう)発生の予防対策となります。

同じ姿勢で寝たり座っていたりしていると皮膚が圧迫を受け、その結果血流が途絶えて皮膚障害が起きます。ひどくなると皮膚に潰瘍ができることもあります。褥瘡ができやすいのは骨が出っぱって圧迫を受けやすい場所です。

褥瘡(じょくそう)は「姿勢」という生活習慣が要因の1つでもあるため、一度できると治りにくくなることもあります。

そのため、褥瘡(じょくそう)を作らないという「予防」が特に重要です。

褥瘡ができる主だった原因は「外力や圧迫」ですが、その他にも「皮膚、皮下組織や筋肉がうすいこと」や「栄養不良」、姿勢の崩れからくる「組織同士のずれ」、乾燥肌から皮膚が「摩擦」を受けやすくなっているため等々要因は多々存在します。これらの要因をできるだけ少なくすることが褥瘡(じょくそう)発生の予防対策となります。

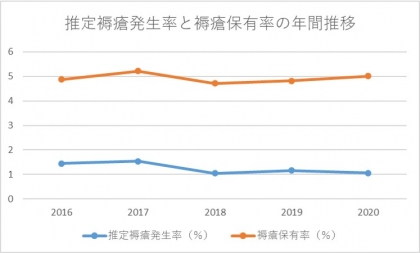

院内の褥瘡保有患者の動向

褥瘡(じょくそう)対策委員会では入院中の褥瘡(じょくそう)を有している患者さまの動向を把握することも大きな役割の1つと考えています。

喜ばしいことに当院における褥瘡(じょくそう)推定発生率は順調に低下しています。

喜ばしいことに当院における褥瘡(じょくそう)推定発生率は順調に低下しています。

委員会では院内の褥(じょく)瘡(そう)発生を可能な限り少なくするための対策を行っておりますが、そのいくつかをご紹介いたします。

その1:褥瘡(じょくそう)回診

当院では医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士などでチームを組み、褥瘡(じょくそう)の治療および予防ケアにあたっています。毎週1回、褥瘡対策チームで入院中の褥瘡(じょくそう)を有する患者さまの回診を行っています。回診で得た情報をもとに栄養サポート(NST)との連携も行っています。

当院では医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士などでチームを組み、褥瘡(じょくそう)の治療および予防ケアにあたっています。毎週1回、褥瘡対策チームで入院中の褥瘡(じょくそう)を有する患者さまの回診を行っています。回診で得た情報をもとに栄養サポート(NST)との連携も行っています。

その2:リンクナースの活動

看護部では褥瘡(じょくそう)予防委員会を毎月開催しています。コンピューターを活用しながら褥瘡(じょくそう)が発生してしまった要因や日々の予防対策、褥瘡(じょくそう)の状態評価など行っています。その他にも、体圧分散寝具(褥瘡(じょくそう)を予防するマットレス)を有効に活用できるよう工夫や記録物の監査、褥瘡(じょくそう)予防技術のチェックを抜き打ちで行ったりしています。

その3:臨床工学士によるエアマット管理

当院は昨年度からエアマット(褥瘡(じょくそう)を予防するマットレス)を臨床工学技士と連携して中央管理方式にしました。中央管理化することで使用後のベッドのメンテナンスもこれまで以上に確実に行われ、より安全に使用することが可能になりました。また、そればかりでなくエアマットの稼働率を把握し不足しないような管理も可能となりました。

看護部では褥瘡(じょくそう)予防委員会を毎月開催しています。コンピューターを活用しながら褥瘡(じょくそう)が発生してしまった要因や日々の予防対策、褥瘡(じょくそう)の状態評価など行っています。その他にも、体圧分散寝具(褥瘡(じょくそう)を予防するマットレス)を有効に活用できるよう工夫や記録物の監査、褥瘡(じょくそう)予防技術のチェックを抜き打ちで行ったりしています。

その3:臨床工学士によるエアマット管理

当院は昨年度からエアマット(褥瘡(じょくそう)を予防するマットレス)を臨床工学技士と連携して中央管理方式にしました。中央管理化することで使用後のベッドのメンテナンスもこれまで以上に確実に行われ、より安全に使用することが可能になりました。また、そればかりでなくエアマットの稼働率を把握し不足しないような管理も可能となりました。