このページの目次

- 新人技術研修【褥瘡予防対策②】研修を受講しました

- 第8回 保土ヶ谷地域ケアプラザ せいれい健康講座

- 企業への出張健診を行いました

- 新人技術研修【コミュニケーションⅢ研修】研修を受講しました

- 特別講座「退院支援について」を受講しました

- 新入職員研修がありました

- 第1回 心不全勉強会を開催しました

- 実はこれも危ない!?MRI禁忌物品

- 回復期リハビリテーション病棟でコンサート

褥瘡予防対策②の研修に参加し、皮膚の状態の観察方法について学びました。今回の研修では、実際の事例紹介や、写真を交えた評価方法もあり、皮膚の硬さや温度感など観察すべきポイントについて具体的に学びました。

また、観察する際は、「みて、触れて、比べること」が大切であり、以前との違いにも着目する視点も大変参考になりました。日々のケアの中で皮膚の状態を丁寧に観察して、チームで共有し、必要に応じて早めに医療的な介入に繋げることの重要性を改めて感じました。

今回の研修で得た学びを日々の看護に活かしていけるよう褥瘡予防に積極的に取り組んで行きたいと思います。

看護部 O

また、観察する際は、「みて、触れて、比べること」が大切であり、以前との違いにも着目する視点も大変参考になりました。日々のケアの中で皮膚の状態を丁寧に観察して、チームで共有し、必要に応じて早めに医療的な介入に繋げることの重要性を改めて感じました。

今回の研修で得た学びを日々の看護に活かしていけるよう褥瘡予防に積極的に取り組んで行きたいと思います。

看護部 O

昨年から保土ヶ谷地域ケアプラザと共催でせいれい健康講座を開催しています。

第8回の講座は「骨折を予防しよう」をテーマに、理学療法士と看護師が骨折をしない、繰り返さないためのコツについて

「食事」「運動」「日常生活」の観点からお話をしました。

さらに、骨密度測定やカルシウム摂取状況のチェック、片足立ち運動なども行い、参加者からは

「身近なことでわかりやすく説明が聞けて、毎日の生活に役立てることができそうでよかった」

「自分の毎日の食事を改めて考えました」とご意見をいただきました。

第8回の講座は「骨折を予防しよう」をテーマに、理学療法士と看護師が骨折をしない、繰り返さないためのコツについて

「食事」「運動」「日常生活」の観点からお話をしました。

さらに、骨密度測定やカルシウム摂取状況のチェック、片足立ち運動なども行い、参加者からは

「身近なことでわかりやすく説明が聞けて、毎日の生活に役立てることができそうでよかった」

「自分の毎日の食事を改めて考えました」とご意見をいただきました。

次回のせいれい健康講座は9月17日(水)。

テーマは「認知症になったら」です。認知症の症状や、予防方法について学びます。気になること、不安なことを話し合ってみませんか。

看護部 N

テーマは「認知症になったら」です。認知症の症状や、予防方法について学びます。気になること、不安なことを話し合ってみませんか。

看護部 N

6月に企業への出張健診を実施しました。今回の出張健診では、聖隷横浜病院ドック・健診室として初めて胸部検診車をお借りし、新しい形での健診を行いました。

初めての試みでしたが、ドック・健診室スタッフだけでなく、他部署のスタッフにもご協力いただき、無事に健診を終えることができました。

今回の出張健診でさまざまな課題や反省点もみつかりました。その経験を今後に活かし、よりスムーズで充実した健診を提供できるように取り組みたいです。

事務部 H

初めての試みでしたが、ドック・健診室スタッフだけでなく、他部署のスタッフにもご協力いただき、無事に健診を終えることができました。

今回の出張健診でさまざまな課題や反省点もみつかりました。その経験を今後に活かし、よりスムーズで充実した健診を提供できるように取り組みたいです。

事務部 H

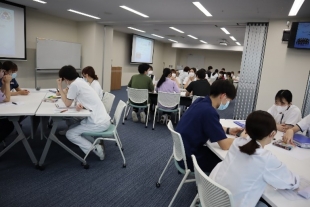

今回の研修では、事例を通して報連相の行い方や、グループでのゲームを通して口頭で人に伝える難しさを学びました。

まず、事例を通した報連相の行い方では、患者さまに異変が起こった場合は要点を絞って先輩に相談することや、見受けられる症状から自分がどのようにアセスメントを行い、どのように対応しようとしているのかというところまで報告することにより具体的な報告になると言うことを学びました。

次のグループでのゲームでは、手持ちのカードの情報をグループの中で言葉だけで伝え合わなければならないというルールだったので、メモをとりながら聞くこと、話をまとめる役や積極的に発言するということの大切さを学びました。

最後に、決められたテーマに対して、ワールドカフェスタイルという形式で他グループとも意見交換を行いあい、他のグループとも意見交換を行うことで自分たちのグループでは得られなかった視点の意見を取り入れることができ、全体の考えが深まっていることを感じました。

看護師 I

まず、事例を通した報連相の行い方では、患者さまに異変が起こった場合は要点を絞って先輩に相談することや、見受けられる症状から自分がどのようにアセスメントを行い、どのように対応しようとしているのかというところまで報告することにより具体的な報告になると言うことを学びました。

次のグループでのゲームでは、手持ちのカードの情報をグループの中で言葉だけで伝え合わなければならないというルールだったので、メモをとりながら聞くこと、話をまとめる役や積極的に発言するということの大切さを学びました。

最後に、決められたテーマに対して、ワールドカフェスタイルという形式で他グループとも意見交換を行いあい、他のグループとも意見交換を行うことで自分たちのグループでは得られなかった視点の意見を取り入れることができ、全体の考えが深まっていることを感じました。

看護師 I

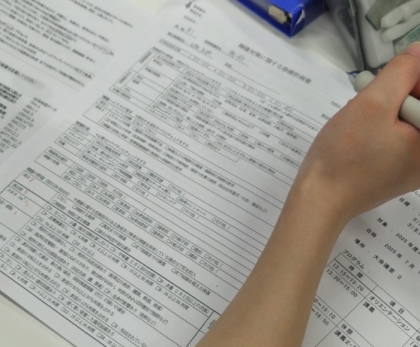

退院支援研修では、退院支援専任看護師の方から、事例を用いながら記録の書き方について学びました。患者さまの情報をただ記入するのではなく、本人の意思や家族構成など対象患者の全体像が誰にでも分かるような記入の仕方が重要であると学びました。これから受け持ちが増えていく中で、専任看護師や他スタッフと情報共有をしながら、患者さまや家族の意向に添えるように退院支援に関わっていきたいと考えています。

ストレスマネジメント研修では、看護部だけでなく新卒新入職員全員でメンタルヘルスに関する知識について学びました。

グループごとに自身が現在感じているストレスやそのときの反応について言語化し共有することで、自身のストレスの原因を再認識することができました。また、ストレスに対する対処法について他職員から学ぶことも多く、これからストレスを感じることがあってもうまく自身と向き合い、成長に繋げていきたいと感じました。

看護師 N

ストレスマネジメント研修では、看護部だけでなく新卒新入職員全員でメンタルヘルスに関する知識について学びました。

グループごとに自身が現在感じているストレスやそのときの反応について言語化し共有することで、自身のストレスの原因を再認識することができました。また、ストレスに対する対処法について他職員から学ぶことも多く、これからストレスを感じることがあってもうまく自身と向き合い、成長に繋げていきたいと感じました。

看護師 N

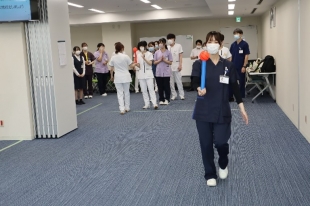

2025年度当院に就職した新入職員の方たちを対象に、新入職員研修がありました。

研修に参加した職員から研修の感想などをお聞きしましたので、紹介いたします。

研修に参加した職員から研修の感想などをお聞きしましたので、紹介いたします。

①

今回の研修で多くのことを学ばせていただきました。中でも「チームについて」の講義や演習では、言葉以上のものに気づきました。

「できるチーム」の特徴を講義で聞き、演習を得て実践してみました。NASAゲームやトーチリレーの実施で、一人一人が意見を持ち、各々が足りない部分の情報共有することで目標に対する方向性を定めることができました。

また、それだけではなく「モチベーションを高くもつこと」もできるチームを構成する上で重要なことだと痛感しました。一人では不可能なことも多職種で連携をすることにより可能にできると感じました。

このほかにも学んだことを実践の場で活かし、患者さまにとってより良い医療を提供していきたいです。

リハビリテーション課 S

今回の研修で多くのことを学ばせていただきました。中でも「チームについて」の講義や演習では、言葉以上のものに気づきました。

「できるチーム」の特徴を講義で聞き、演習を得て実践してみました。NASAゲームやトーチリレーの実施で、一人一人が意見を持ち、各々が足りない部分の情報共有することで目標に対する方向性を定めることができました。

また、それだけではなく「モチベーションを高くもつこと」もできるチームを構成する上で重要なことだと痛感しました。一人では不可能なことも多職種で連携をすることにより可能にできると感じました。

このほかにも学んだことを実践の場で活かし、患者さまにとってより良い医療を提供していきたいです。

リハビリテーション課 S

②

NASAゲームでは、どうしてそのように考えたのかを全員が発言できる雰囲気作りがとても大切であると感じました。みんなの話を多数決で決めるのではなく、話を聞くことで少数派の意見も大事であると思いました。

また、トーチリレーでは一回目に上手だった人にコツを聞いたり、リハビリの専門的なところを教えてもらったりすることで技術が上がり、ポジティブな声かけを途切れさせないことで楽しくできチームワークが向上したと思います。

看護部 K

NASAゲームでは、どうしてそのように考えたのかを全員が発言できる雰囲気作りがとても大切であると感じました。みんなの話を多数決で決めるのではなく、話を聞くことで少数派の意見も大事であると思いました。

また、トーチリレーでは一回目に上手だった人にコツを聞いたり、リハビリの専門的なところを教えてもらったりすることで技術が上がり、ポジティブな声かけを途切れさせないことで楽しくできチームワークが向上したと思います。

看護部 K

③

積極的に研修に参加することができました。

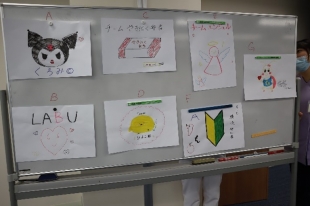

「クロミ」チーム全員が目標を共有し、目標達成のために積極的に話し合うことができたのがよかったと思います。

地域連携 N

積極的に研修に参加することができました。

「クロミ」チーム全員が目標を共有し、目標達成のために積極的に話し合うことができたのがよかったと思います。

地域連携 N

④

他の職種と関わる機会が無く、この機会を通して、積極的に交流ができて、お互いの仕事内容を知る機会になりました。

コミュニケーションにおいても全員がお互いの意見を尊重できていたのが良かったです。

看護部S

他の職種と関わる機会が無く、この機会を通して、積極的に交流ができて、お互いの仕事内容を知る機会になりました。

コミュニケーションにおいても全員がお互いの意見を尊重できていたのが良かったです。

看護部S

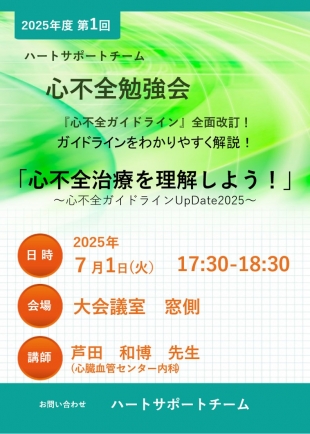

毎年、ハートサポートチーム主催で心不全勉強会を開催しています。

今年度の第1回目は、心臓血管センター内科医師による「心不全治療を理解しよう」という演目で心不全ガイドラインをわかりやすく解説して頂きました。

看護師はもちろんながら、リハビリスタッフやコメディカルスタッフ、事務スタッフまで幅広い職種の方たちが参加してくださり大盛況となりました。

近年心不全パンデミックという言葉がよく出てくるように、心不全はとても身近なものであり、興味のある演目なのだと実感しました。

また、初の試みとしてZOOMを併用したハイブリッド開催としたことで、外部の近隣クリニックの方たちや会場に直接来られないスタッフたちにも参加してもらうことが出来ました。

看護師 U

今年度の第1回目は、心臓血管センター内科医師による「心不全治療を理解しよう」という演目で心不全ガイドラインをわかりやすく解説して頂きました。

看護師はもちろんながら、リハビリスタッフやコメディカルスタッフ、事務スタッフまで幅広い職種の方たちが参加してくださり大盛況となりました。

近年心不全パンデミックという言葉がよく出てくるように、心不全はとても身近なものであり、興味のある演目なのだと実感しました。

また、初の試みとしてZOOMを併用したハイブリッド開催としたことで、外部の近隣クリニックの方たちや会場に直接来られないスタッフたちにも参加してもらうことが出来ました。

看護師 U

MRI検査とは強い磁場の力を用いて検査をするため、原則金属の持ち込みはできません。

スマートフォンなどの電子機器、体内および体外の医療機器(リブレやペースメーカーなど)、身に付けている金属類は装置への吸着、発熱、機器の故障の危険があります。ただし、医療機器についてはメーカー・機種によっては安全に検査ができるものや特定の条件のもとでMRI検査できるものがあります。

今回紹介するのはDIBキャップという尿道カテーテルキャップです。磁石式のキャップのため、強い磁場環境(MRI室)へ入室してしまうと磁性消失してキャップがうまく閉まらなくなる恐れがあるためMRI禁忌の製品となっています。安全にMRI検査を行うために、カテーテルプラグに変更してから行います。ご不明点があればMRI検査スタッフへお問い合わせください。

画像診断センター I

スマートフォンなどの電子機器、体内および体外の医療機器(リブレやペースメーカーなど)、身に付けている金属類は装置への吸着、発熱、機器の故障の危険があります。ただし、医療機器についてはメーカー・機種によっては安全に検査ができるものや特定の条件のもとでMRI検査できるものがあります。

今回紹介するのはDIBキャップという尿道カテーテルキャップです。磁石式のキャップのため、強い磁場環境(MRI室)へ入室してしまうと磁性消失してキャップがうまく閉まらなくなる恐れがあるためMRI禁忌の製品となっています。安全にMRI検査を行うために、カテーテルプラグに変更してから行います。ご不明点があればMRI検査スタッフへお問い合わせください。

画像診断センター I

回復期リハビリテーション病棟では、毎月レクリエーションを行っています。

6月26日(木)にライアー(竪琴)演奏のボランティア活動をしている、リラ・ココンさまをお招きし、コンサートを開催しました。

「夏の思い出」や「上を向いて歩こう」など、親しみのある曲を演奏いただきました。

ライアーの美しい音色が病棟のラウンジに優しく響きわたり、演奏に合わせて歌詞を口ずさむ方など参加された患者さまや医療スタッフの癒しの時間となりました。

この素晴らしい演奏を届けてくださった、ボランティアのリラ・ココンさまに感謝いたします。

事務部 N

6月26日(木)にライアー(竪琴)演奏のボランティア活動をしている、リラ・ココンさまをお招きし、コンサートを開催しました。

「夏の思い出」や「上を向いて歩こう」など、親しみのある曲を演奏いただきました。

ライアーの美しい音色が病棟のラウンジに優しく響きわたり、演奏に合わせて歌詞を口ずさむ方など参加された患者さまや医療スタッフの癒しの時間となりました。

この素晴らしい演奏を届けてくださった、ボランティアのリラ・ココンさまに感謝いたします。

事務部 N