Webマガジン「白いまど」

広報誌「白いまど」のウェブ版 “Webマガジン「白いまど」”

医療情報や病院紹介を中心に、当院を身近に感じてもらえるような旬な話題を毎月1日にお届けします。

関連動画もYouTubeで配信中! 聖隷浜松病院チャンネルはこちら

関連動画もYouTubeで配信中! 聖隷浜松病院チャンネルはこちら

ページ内目次

【診療科・センター紹介】肝胆膵外科

膵臓の新しい手術治療

私たち肝胆膵外科では、肝臓、胆道、膵臓、脾臓、十二指腸の良性・悪性疾患に対する治療を担当しています。肝胆膵外科専門のスタッフ3名がチームを組み、患者さん一人ひとりに合った最適な治療を提供できるよう心がけています。

この領域のがんは悪性度が高く、手術による患者さんの負担も大きいのが特徴です。消化器内科と連携し、手術、抗がん剤、放射線治療を組み合わせた集学的治療を行うことにより根治性の向上を目指すとともに、積極的に腹腔鏡手術を取り入れ、負担軽減を図っています。

この領域のがんは悪性度が高く、手術による患者さんの負担も大きいのが特徴です。消化器内科と連携し、手術、抗がん剤、放射線治療を組み合わせた集学的治療を行うことにより根治性の向上を目指すとともに、積極的に腹腔鏡手術を取り入れ、負担軽減を図っています。

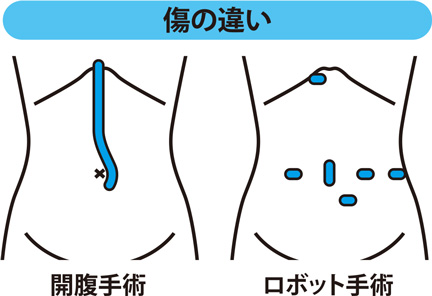

2025年1月からは膵腫瘍に対してロボット支援下手術(ロボット手術)を導入し、より繊細で精度の高い操作が可能となりました。主に膵体尾部の早期がんや低悪性度腫瘍(IPMNや神経内分泌腫瘍など)が適応となります。一方で、がんが進行している場合には開腹手術が適応となります。私たちは、腫瘍の進行度や患者さんの状態に応じて最も適した治療法を選び、実施しています。

これからも新しい技術を積極的に取り入れながら、安心・安全な医療の提供に努めてまいります。気になることがありましたら、遠慮なくご相談ください。

文責:肝胆膵外科 部長 山本 博崇

文責:肝胆膵外科 部長 山本 博崇

2025年7月号(冊子)

- 表紙・特集

わが街で健康に暮らす 25

睡眠衛生学のススメ - インフォメーション

- 診療科・センター紹介

肝胆膵外科

関連リンク

- 肝胆膵外科については、こちら

アーカイブ

- 3月 突発性難聴に対する高気圧酸素療法/耳鼻咽喉科/臨床工学技士

- 2月 循環器センター

- 1月 もしものときに知っておきたい 眼窩骨折/眼形成眼窩外科/アイセンター医療秘書

- 12月 脳卒中の予防と早期発見/脳卒中科/医療ソーシャルワーカー(MSW)

- 11月 がんに克つ!31 膀胱がん/泌尿器科/排尿ケアチーム

- 10月 リハビリテーション科/mediVRカグラ認定セラピスト

- 9月 臨床研究・治験ってなぁに?/臨床研究センター/CRC(臨床研究コーディネーター)

- 8月 がんに克つ!30 悪性リンパ腫に対する 化学療法の進歩/血液内科/がん認定・専門薬剤師

- 7月 おとなからこどもまで、あらゆる消化器疾患を診療「消化器センター」/リウマチセンター「早期関節炎外来」

- 6月 てんかん・機能神経センターで 取り扱う病気/てんかん・機能神経センター

- 5月 神経内科/老人看護専門看護師

- 4月 わが街で健康に暮らす22 休むことで人は健康になるのか?~4月から「医師の働き方改革」が始まります~

- 3月 がんに克つ!29 乳がんの治療と予防/循環器センター

- 2月 骨盤臓器脱 どうすればいいの?/婦人科

- 1月 ヘルニアセンター

- 12月 心臓リハビリテ ーションってなに?/循環器科

- 11月 がんに克つ!28 頭頸部がんってなに?/耳鼻咽喉科

- 10月 脳動脈瘤に対する新しい血管内治療(フローダイバーター治療)

- 9月 てんかんセンター

- 8月 小児・先天性心疾患のカテーテルアブレー ション/小児循環器科・成人先天性心疾患科

- 7月 アイセンター

- 6月 がんに克つ!27 GIST(消化管間質性腫瘍)

- 5月 小児外科で「ダビンチ」を用いたロボット支援下手術を導入/小児外科

- 4月 骨粗しょう症 -注射で治療ができるようになった-

- 3月 てんかんセンター/臨床検査技師

- 2月 スポーツ復帰に必要なアスレティックリハビリテーション/スポーツ整形外科

- 1月 僧帽弁閉鎖不全症に対する新しいカテーテル治療/循環器科

- 12月 がんに克つ!26 結腸がん /大腸肛門科

- 11月 リンパ浮腫(ふしゅ)ってなに? /形成外科 リンパ浮腫ケア外来

- 10月 一生よく見える目」を つくる! /眼科

- 9月 教えて!管理栄養士さん 知って納得!みんなの栄養Q&A

- 8月 がんに克つ!25 がん治療に 欠かせない 化学療法/化学療法科

- 7月 人生会議って何だろう

- 6月 振り返りましょう! 新型コロナウイルス 感染症(COVID-19)/救命救急センター/救急看護認定看護師

- 5月 症状からわかる こどもの病気(けが)―小児脳神経外科が扱う疾患―/小児脳神経外科

- 4月 聖隷浜松病院60周年の軌跡

- 3月 がんに克つ!24 膵臓がん

- 2月 創刊500号記念 復刻版

- 1月 外反母趾と、よこ扁平足/足の外科

- 12月 がんに克つ!23 がんになっても、将来子どもが欲しい/リプロダクションセンター

- 11月 新生児科/新生児集中ケア認定看護師

- 10月 乳幼児から高齢者まで、誰でも起こりうる病気「鼠径ヘルニア(脱腸)」/ヘルニアセンター

- 9月 がんに克つ!22 前立腺がん

- 8月 CKD(慢性腎臓病)を知っていますか?/腎臓内科

- 7月 口唇口蓋裂(こうしんこうがいれつ)ってなに?/形成外科

- 6月 呼吸器外科があつかう悪性腫瘍/手術室看護師

- 5月 こどもと感染症/小児科

- 4月 わが街で健康に暮らす16 ワクチン接種は誰のため?

- 3月 意識を失った経験はないですか? /てんかんセンター/臨床検査技師

- 2月 がんに克つ!21 食道がん/内視鏡センター/消化器内視鏡技師

- 1月 呼吸器内科/慢性呼吸器疾患看護認定看護師

- 12月 がんに克つ!20 乳がん/乳腺科

- 11月 リウマチなんて怖くない/リウマチセンター/認定薬剤師

- 10月 総合診療内科/診療看護師

- 9月 がんに克つ!19 血液のがん/血液内科

- 8月 奇異性脳塞栓と卵円孔開存症(PFO)/小児循環器科

- 7月 眼科/視能訓練士

- 6月 がんに克つ!18 腎細胞がん/泌尿器科/がん化学療法看護認定看護師

- 5月 痛くないからだにやさしい新たな放射線治療を開始!/腫瘍放射線科

- 4月 わが街で健康に暮らす12 良い健康習慣は、周りの人に良い影響を与える

- 3月 歩きにくいのは腰の病気?/せぼねセンター/磁気共鳴(MR)専門技術者

- 2月 リハビリテーション科/摂食・嚥下障害認定看護師

- 1月 がんに克つ!14 甲状腺がん/耳鼻咽喉科

- 12月 "薬食同源" 上手にサプリメントを活用しましょう!/眼科

- 11月 温かいものは温かく 冷たいものは冷たく 適温でおいしい 病院食

- 10月 がんに克つ!13 子宮体がん/婦人科

- 9月 膠原病リウマチ内科/リウマチケア看護師

- 8月 がんに克つ!12 からだに優しい胃がん手術

- 7月 成人先天性心臓病外来/臨床検査技師(超音波検査士)

- 6月 上肢外傷外科/ハンドセラピスト

- 5月 2018年5月7日から再診の受付方法が変わります

- 4月 がんに克つ!11 脳腫瘍って「がん」ですか?